Objekt des Monats 6/2024

Das Weiterbildungsprogramm-Archiv Berlin/Brandenburg der Abteilung Erwachsenenbildung/Weiterbildung - Von der Entstehung und Entwicklung einer aktiven HU-Sammlung

Welche Lern- und Bildungsmöglichkeiten gibt es im Erwachsenenalter? Welche Themen bieten unterschiedliche Anbieter als Kurse, Veranstaltungen, Seminare, Workshops an beispielsweise zu Nachhaltigkeit, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zu Kultur oder zu Anforderungen der Arbeitswelt zwischen Berufsbezug und Schlüsselqualifikationen? Und für welche Zielgruppen bieten sie das an? Wie lassen sich dann Aussagen zu Themen und anvisierten Zielgruppen, die in Gegenwart und Vergangenheit in der Erwachsenenbildung - und damit in der Gesellschaft - relevant sind und waren, treffen?

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 4/2024

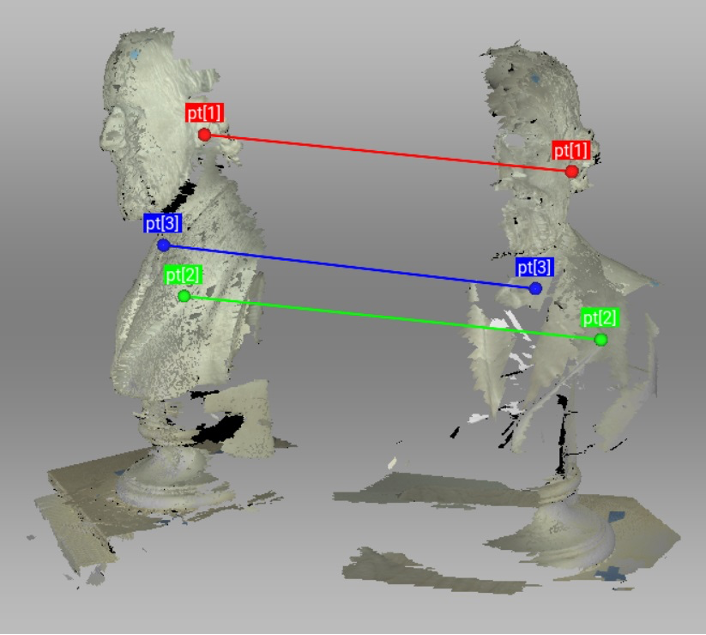

Eine Marmorbüste wird Miniatur

Im Magazin der Kustodie lagert eine Büste des Physikers Robert Gustav Kirchhoff (1824-1887), 1888 geschaffen von dem Berliner Bildhauer Carl Begas. Sie stand bis 1929 im Reigen weiterer Marmorbüsten geehrter Professoren der Universität in der alten Aula.

Aus Anlass des 200. Geburtstags von Kirchhoff wurde die Büste aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und einem 3D-Scan unterzogen. Dafür musste das Werk im Magazin neu aufgestellt werden und konnte mit dem richtigen Abstand, einer abgestimmten Beleuchtung und einem guten Auge kontaktfrei manuell gescannt werden.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 2/2024

Von der Invalidenstraße 110 bis Adlershof. Eine Hausfassade und das morphologische Modell eines idealen Kristalls

Das Modell (Abb. 1) zeigt die ideale Form eines Kristalls. Hier handelt es sich um die Kombination dreier Formen, die im kubischen Kristallsystem vorzufinden sind. Wegen der Größe der Flächen fällt zuerst der Würfel ins Auge. In der Kristallographie nennt man ihn Hexaeder, weil er von sechs gleichartigen Flächen begrenzt ist.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 12/2023

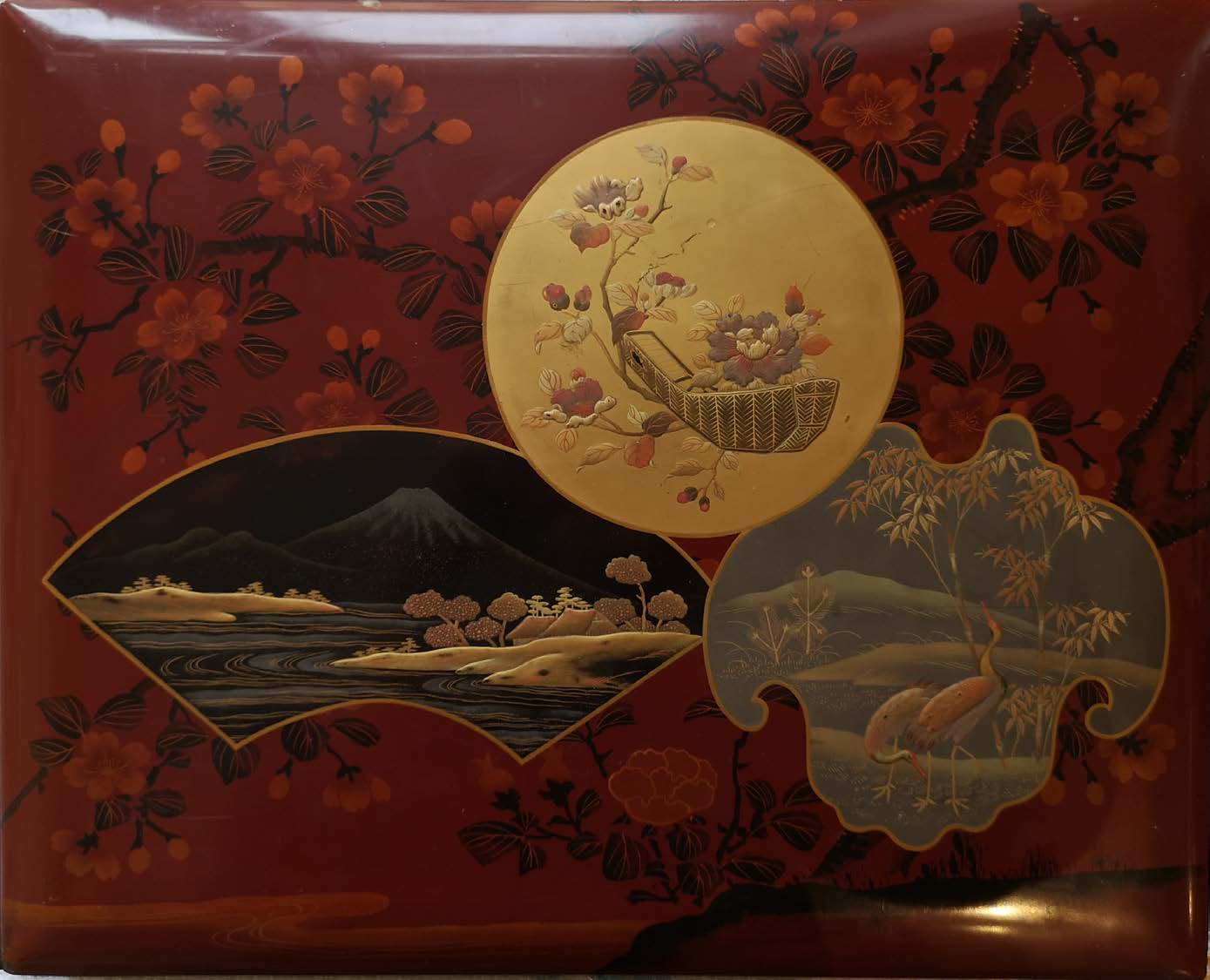

„Souvenir aus Yokohama“

Ein Lackalbum in der wissenschaftlichen Sammlung „Bestände der Mori-Ōgai-Gedenkstätte“

Dank einer bedeutenden Schenkung historischer Fotografien aus dem Japan der Meiji-Zeit (1868 –1912) ging ein kostbares Lackalbum in den Besitz der Humboldt-Universität zu Berlin über. (Abb. 1) Es wird in der wissenschaftlichen Sammlung „Bestände der Mori-Ōgai-Gedenkstätte“ bewahrt und momentan in der Mediathek des Grimm-Zentrums digital erschlossen.

-> mehr lesen…

Kunstwerk des Monats 12/2023

Anton Scharff/ Karl Waschmann, Medaille auf Rudolf Virchow, 1891

Die Medaillensammlung der Humboldt-Universität ist vor allem durch Ereignis- und Personenmedaillen der letzten 150 Jahre geprägt. Universitäts- und Institutsjubiläen waren und sind ebenso Anlässe, Medaillen zu prägen wie Geburtstage und Ehrungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Durch zahlreiche Geschenke besitzt die Universität auch diverse Medaillen anderer Universitäten.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 11/2023

Eine Privatbibliothek zieht um – die Arbeits- und Forschungsstelle Christa und Gerhard Wolf

Im Mai 2023 kamen 6000 Bücher aus der Wohnung Christa und Gerhard Wolfs an die Humboldt-Universität. Dank einer Schenkung 2015 ist damit eine einzigartige Autor:innenbibliothek öffentlich zugänglich. Zusammen mit den Teilbeständen, die seit 2016 von ehrenamtlichen Helfer:innen aus dem Souterrain der Pankower Wohnung und dem Woseriner Sommerhaus der Wolfs an die Arbeits- und Forschungsstelle Privatbibliothek Christa und Gerhard Wolf gebracht wurden, sind nun in drei Räumen des Instituts für deutsche Literatur die Bücherregale aus den Arbeitszimmern der Autorin und des Essayisten, der am 7. Februar starb, zu durchstöbern.

-> mehr lesen…

Veranstaltungsankündigung

Symposium in Nürnberg

Alleine in Deutschland gibt es über 350 verschiedene Archive, die Sammlungen zu Architektur, Fotos, Tanz und mehr beinhalten. Deshalb veranstaltet das Institut für moderne Kunst mit dem Neues Museum Nürnberg eine Konferenz zum Thema „Ohne Erinnerung keine Zukunft. Strategien des Bewahrens in Kulturarchiven“. Bei diesem Symposium sprechen Gäste aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Arbeit und Herausforderungen von Kulturarchiven.

Alina Januscheck und Christopher Li aus dem Projekt „Towards Sonic Resocialization“ werden dort am Freitag einen Vortrag halten. Mit dem Fokus auf die Ethik(en) des Lautarchivs soll der Umgang mit Beständen aus kolonialen Unrechtskontexten thematisiert werden. Zudem wird angesprochen, welche Auswirkungen diese Ethiken auf eine heutige und zukünftige Erinnerungskultur des Lautarchivs haben.

Wann? 20.–22.06.2024

Kosten? 50 €, Studierende kostenfrei

-> Weitere Infos

Veranstaltungsankündigung

Lange Nacht der Wissenschaften

Am 22.06.2024 findet wieder die Lange Nacht der Wissenschaften statt. Das Collegium Hungaricum Berlin feiert sein 100-jähriges Jubiläum und stellt in diesem Rahmen den Inhalt von Archiven vor.

Neben Führungen durch das Kolleg und einer interaktiven Klanginstallation werden Vorträge angeboten. Das Lautarchiv stellt hierbei eine Tonaufnahme aus seinem Bestand von Robert Gragger vor, der das Collegium Hungaricum um 1924 gründete.

Zeit: 17 – 24 Uhr

-> Infos & Tickets

Objekt des Monats 10/2023

Zweischaliges Hyperboloid der Firma Stoll (Nr. 224)

Nur wenigen Insidern würde sich das Objekt des Monats Oktober sofort erschließen. Das Modell eines zweischaligen Hyperboloids befindet sich in Adlershof, genauer gesagt im Institut für Mathematik und gehört zur dortigen Mathematischen Modellsammlung. Die Verbindung zur Universität reicht allerdings viel tiefer. Die Vorlage für das Modell entstand aus der Lehr- und

Forschungstätigkeit des Instituts. Auch wenn das Modell nicht vollständig ist, so demonstriert es genau deshalb sehr schön den Grundgedanken einer Lehrsammlung, der in der Nutzung in der akademischen wie auch schulischen Lehre zu sehen ist. Deshalb bekommen die Objekte im Laufe

ihrer Zeit Gebrauchsspuren oder gehen manchmal eben auch kaputt, auch wenn sie meist sehr robust für das Anfassen konstruiert sind. Aber der Reihe nach.

-> mehr lesen…

Kunstwerk des Monats 11/2023

Rosemarie und Werner Rataiczyk, Entwicklung der Wissenschaften, 1981/82

Das Weben von Bildteppichen in der Moderne hatte in den 1920er Jahren, vor allem im Kreise des Bauhauses, seine erste Blüte erfahren. Nach NS-Zeit und Zweitem Weltkrieg kam es in der DDR in den 1950er Jahren zu einer Wiederbelebung dieser Technik an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle – Burg Giebichenstein (heute Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle). Der bekannte Künstler Willi Sitte fertigte hier Kartons, also Vorlagen für die Teppiche, die als Auftragswerke im Rahmen der Kunst am Bau-Förderung entstanden.

-> mehr lesen…

Ankündigung

Das Lautarchiv auf Instagram

Seit dem 26.04.2024 hat das Lautarchiv einen Instagram-Kanal! Wir informieren Sie hier regelmäßig über die Bestände des Archiv, das Projekt “Towards Sonic Resocialization” und aktuelle Geschehnisse rund um das Lautarchiv.

-> Folgen Sie uns auf Instagram

Kunstwerk des Monats 10/2023

Sabina Grzimek, Sinnende, 1972-74

Bronze und Beton, Hauptgebäude, Innenhof

Nachdenklich dasitzen, grübeln – eben sinnen, wer hat das nicht schon vor Referaten, Prüfungen oder angesichts der vielen möglichen Aktivitäten an der Uni gemacht. Der Titel der Plastik von Sabina Grzimek beschreibt genau diesen Ausdruck, den uns die Figur durch ihre Haltung vermittelt: Auf einem hochrechteckigen Kubus sitzt sie leicht vorgebeugt, die Beine übereinandergeschlagen, den linken Ellbogen auf das rechte Knie gestützt, den Kopf in die linke Hand gelegt. Der Blick der Frau geht in eine unbestimmte Ferne – oder in sich selbst.

-> mehr lesen…

Neuerscheinung 2024

Anette Hoffmann: Knowing by Ear. Listening to Voice Recordings with African Prisoners of War in German Camps (1915–1918)

Anette Hoffmanns neue Monographie ist in englischer Sprache bei Duke University Press erschienen.

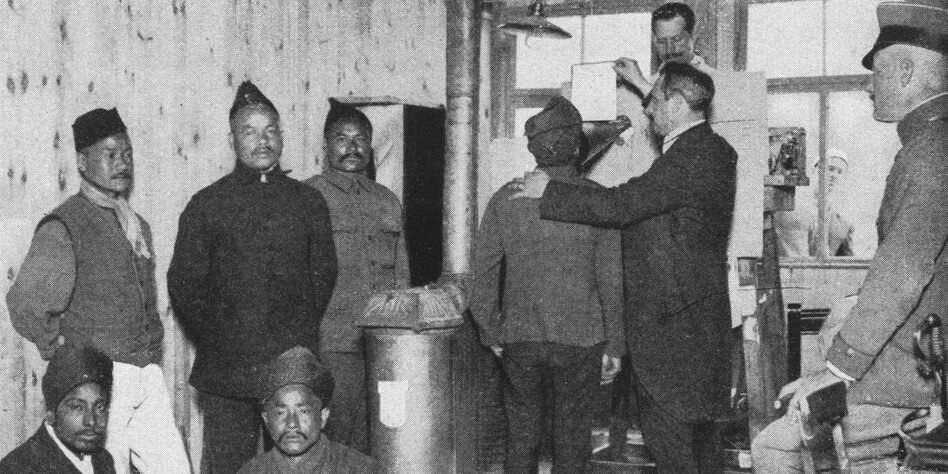

„Knowing by Ear“ hört Aufnahmen mit afrikanischen Kriegsgefangenenaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg als historische Quellen und stellt damit einzelne Sprecher aus dem Senegal, Somalia, Togo und Kongo in den Vordergrund. Hoffmann interpretiert die historischen Stimmaufnahmen als Antworten auf individuelle Erfahrungen und im Bezug auf die koloniale Geschichte. In Verbindung mit schriftlichen Quellen, Fotografien und Kunstwerken können die Sprecher auch als akustische Echos der kolonialen Wissensproduktion verstanden werden.

-> Link zum Buch

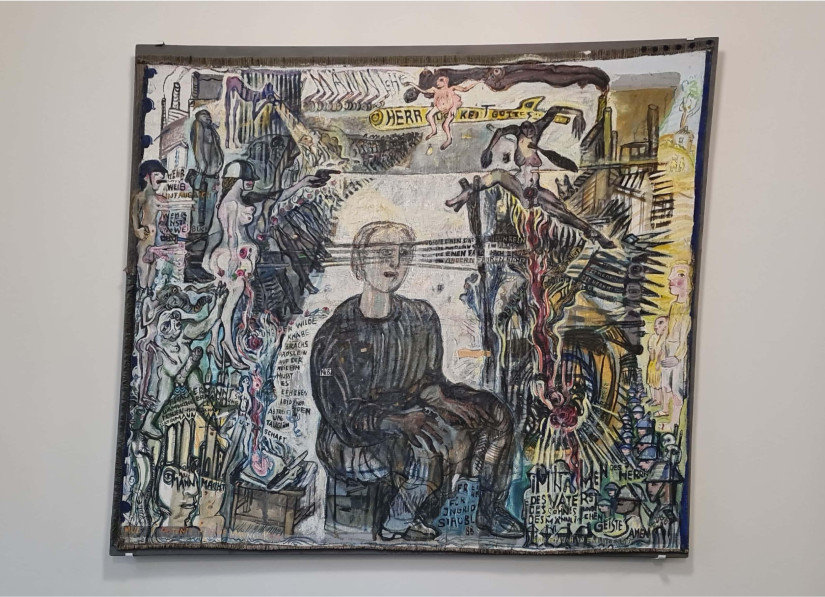

Objekt und Kunstwerk des Monats 9/2023

Ein starkes Stück: Annemirl Bauer, Männliche Herrlichkeit Gottes, 1988

Anklagend, schockierend, melancholisch – das großformatige Bild von Annemirl Bauer ist ausdrucksstark. Von den Augen einer mittig platzierten Frauenfigur, in Häftlingskleidung auf einer Kiste kauernd, gehen Strahlen zu beiden Seiten des Bildes aus. Links steht eine Reihe nackter Frauen mit hochhackigen Schuhen in Reih und Glied, die Vorderste streckt die bewaffnete Hand aus. Hinter ihr sind weitere Figuren, z. T. mit übergroßem Phallus. Die Pistole weist auf die rechte Bildseite mit einer aus Krücken gekreuzigten Frauenfigur, aus deren Schoß Blut strömt.

-> mehr lesen…

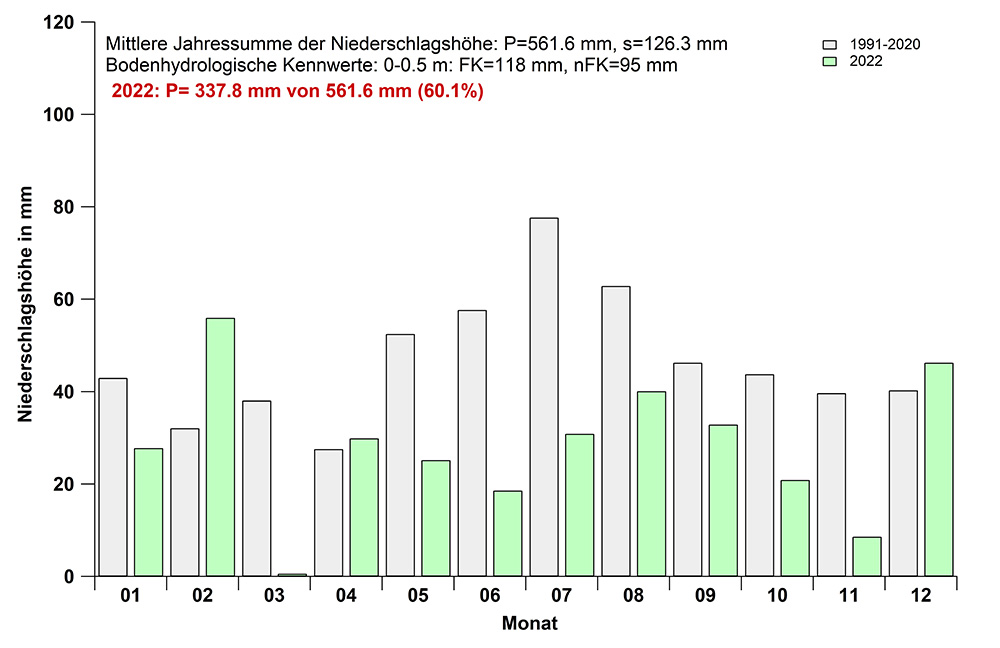

Objekt des Monats 8/2023

Diagramm des Niederschlagsverlaufs in Berlin-Dahlem im Jahr 2022

Für das Objekt des Monats August haben wir uns für das Diagramm des Niederschlagsverlaufs in Berlin-Dahlem für das Jahr 2022 (Abb. 4) entschieden, was stellvertretend für die tägliche Wetterbeobachtung steht und darüber hinaus die Vielfalt der Forschung an der HU widerspiegelt sowie den Anschluss an aktuelle gesellschaftliche Debatten wie dem Klimawandel und Fragen der zukünftigen Ernährungssicherheit erlaubt. Es geht also um das einzige Thema, wo sich sicher jede und jeder stets eine Meinung bilden möchte: das Wetter.

-> mehr lesen…

DZK-Projekt

Towards Sonic Resocialization

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste fördert vom 1.3.2024 bis zum 28.2.2026 das Forschungsprojekt “Towards Sonic Resocialization” am Berliner Lautarchiv. Erstmals stehen damit nicht Objekte, sondern Tonaufnahmen im Mittelpunkt der Forschung. Das Lautarchiv untersucht seine Sammlung von Aufnahmen Kriegsgefangener des Ersten Weltkriegs, die in den Kolonien für die Armeen europäischer Mächte rekrutiert worden waren. Darunter befinden sich 456 Tondokumente von afrikanischen Gefangenen in deutschen Lagern.

Die digitalisierten Aufnahmen und die zugehörigen historischen Schriftdokumentationen sollen mit dem Institut Fondamental d‘Afrique Noire im senegalesischen Dakar sowie perspektivisch mit weiteren afrikanischen Archiven geteilt werden. In diesem Zuge werden auch die bisherigen Metadaten des Lautarchivs einer kritischen dekolonialisierenden Onomastik unterzogen. Das bedeutet, dass die entstandenen Kategorien und Begrifflichkeiten, die im Zuge der Kolonialisierung entstanden, hinterfragt und überarbeitet werden.

Besonders wichtig ist dem Projekt hierbei von Beginn der proaktiven Austausch mit den jeweiligen Source Communities und die Kooperation mit ihnen. Für die Übersetzungen der aufgenommen Texte und Dokumentationen werden Individuen aus den Herkunftsländern eingestellt. Zudem wird Provenienzforschung zu den Herkunftsorten der Kolonialsoldaten durchgeführt und genealogische Forschung betrieben, um mögliche Nachfahren ausfindig zu machen.

Das Projekt möchte ein Modell schaffen für den zukünftigen Umgang mit kolonialem Erbe in Klangarchiven. Perspektivisch soll dies nicht nur mit Aufnahmen von Sprechern vom afrikanischen Kontinent, sondern mit allen kolonialen Aufnahmen des Lautarchivs durchgeführt werden.

-> mehr lesen…

MitWissenschaft Extra

Sprache im Kasten. Wie Sprache ins Archiv kommt

Aufgrund von Krankheit entfällt diese Veranstaltung und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt!

Aus Anlass des UNESCO Welttags der Muttersprachen am 21. Februar spricht die Kunst- und Kulturhistorikerin Uta Kornmeier mit Mandana Seyfeddinipur (Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften), Albrecht Wiedmann (Berliner Phonogramm-Archiv des Ethnologischen Museums) und Christopher Li (Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin) über linguistische Feldforschung und Spracharchive, über die Dokumente, die dabei entstehen, und was man damit erforschen kann.

-> mehr lesen…

Kunstwerk des Monats 8/2023

Wolfgang Frankenstein, Die Blinden im Gebirge IV, 1988

Wolfgang Frankensteins Bilder begegnen einem in vielen Räumlichkeiten der Humboldt-Universität. Die große Fülle an Werken verdankt die Universität, der Frankenstein ab 1968 als Leiter des Bereichs Kunsterziehung und ab 1973 als Professor an der Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften angehörte, der Schenkung seines Nachlasses 2014. Somit besitzt die HU einen großen Bestand an Frankenstein-Bildern, ergänzt um ein Grafik-Konvolut, der zum Teil durch Ausstellungen und Publikationen bereits zu DDR-Zeiten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt war.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 7/2023

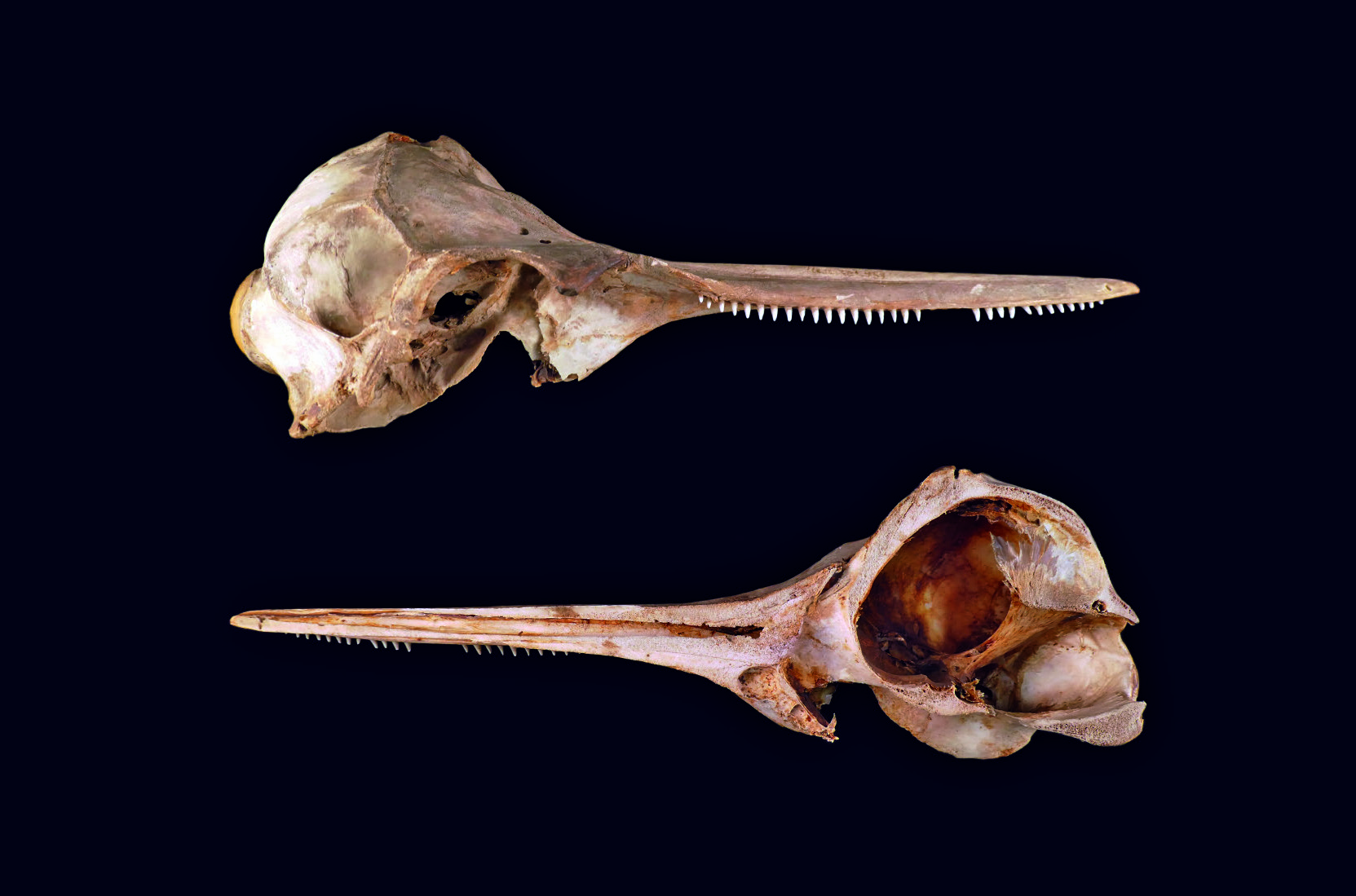

Der Dichter und der Delphinschädel

Der Dichter Adelbert von Chamisso (1781–1838) dürfte den meisten Menschen als Autor der 1814 erschienenen fantastischen Erzählung „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ geläufig sein. Darin verkauft der Protagonist seinen Schatten an den Teufel und verfällt damit der gesellschaftlichen Ächtung. Weit weniger bekannt ist Chamissos Bedeutung als Naturforscher.

-> mehr lesen…

Call for Papers / Workshop Application

Music, Archives and Politics in East and West Berlin since 1963: Cosmopolitan, International, Global

Liebe Kolleg:innen,

wir laden Sie ein, Beiträge für unsere Konferenz “Musik, Archive und Politik in Ost- und West-Berlin seit 1963: kosmopolitisch, international, global”, einzureichen. Die Konferenz wird vom 3. bis 5. Juli 2024 in Berlin stattfinden. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen endet am 4. März 2024. Wenn Sie einen Abstract einreichen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit einem Vorschlag von maximal 250 Wörtern an eastwest2024@web.de.

Im Zusammenhang mit der Konferenz bieten wir am 4. Juli auch ein Workshop-Programm an. Doktoranden und Masterstudierende können sich bis zum 31. Mai 2024 unter eastwest2024@web.de anmelden. Alle Konferenzteilnehmenden sind herzlich eingeladen, an einem der Workshops teilzunehmen.

Die Konferenz findet im Berliner Humboldt Forum statt; die Workshops werden an anderen Institutionen in Berlin und Potsdam durchgeführt. Neben den Workshops wird die Konferenz auch ein Konzert und mehrere öffentliche Interviews mit Zeitzeugen umfassen. Die Konferenzsitzungen und Workshops finden entweder auf Deutsch oder auf Englisch statt.

Nachlass

Das Lautarchiv hat einen Teil des Nachlasses von Richard Doegen (1939–2021) übernommen

Im Namen der Humboldt-Universität zu Berlin bedankt sich das Lautarchiv bei den Schenkungsgeberinnen Renate Doegen und Vanessa Büttner, geb. Doegen.

Das Anliegen der Schenkungsgeberinnen besteht darin, die Objekte aus dem Nachlass einerseits der Forschung und Lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin zur Verfügung zu stellen und andererseits in die konservatorische Obhut und Pflege des Lautarchivs zu geben.

Unter den Objekten befinden sich Schellackplatten, Bücher, Dokumente, Bilder und drei historische Grammophone. Die Grammophone aus der Familie Doegen sind mediengeschichtlich von besonderer Relevanz, auch deswegen, weil das Lautarchiv bislang kein historisches Grammophon in seinem Bestand hatte.

Diese Schenkung hat – von den Nachfahren des Begründers des Lautarchivs Wilhelm Doegen (1877–1967) kommend – jedoch nicht zuletzt auch einen besonderen ideellen Wert. Ganz besonders freuen wir uns über den Wissensaustausch und Kontakt mit Familie Doegen.

Kunstwerk des Monats 7/2023

Holländische Schule, Hausschlachtung eines Rindes, vermutlich 17. Jahrhundert

Das Küchenstück, das uns in eine holländische Küche des 17. Jahrhunderts entführt, ist in mehrfacher Hinsicht eine besondere Rarität der Kunstsammlung. Es ist das älteste Gemälde, das einzige aus den Niederlanden und mit diesem Sujet. Entsprechend spannend ist die Frage nach seiner Herkunft, aber auch der Bedeutung der Darstellung.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 6/2023

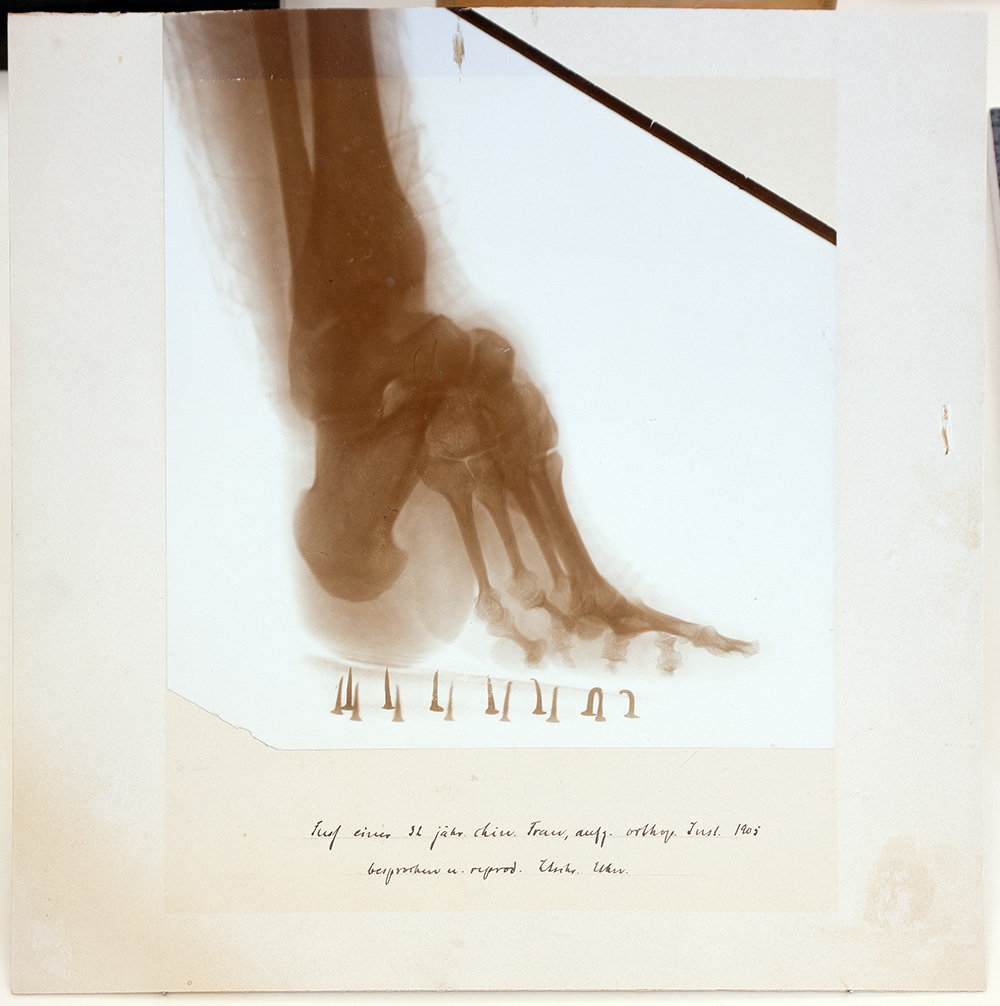

Röntgenbild des gebundenen Fußes einer Chinesin

Über einen Zeitraum von tausend Jahren wurden chinesischen Mädchen die Füße gebunden, um sie zu verkürzen. Europäer:innen blickten mit einer Mischung aus Faszination und Befremden auf diese Schönheitspraxis. Im 19. Jahrhundert interessierten sich auch Mediziner für die gebundenen Füße, einer von ihnen war der Berliner Anatom Hans Virchow, dessen podologische Sammlung sich heute im Centrum für Anatomie der HU befindet.

-> mehr lesen…

Kunstwerk des Monats 6/2023

Ceal Floyer, Vorsicht Stufe, 2009

Man mag es nicht gleich als Kunstwerk erkennen, handelt es sich doch auf den ersten Blick um Warnschilder, die wir aus dem Alltag kennen. Allerdings wiederholt sich der Warnhinweis auf jeder Stufe, eine scheinbar übertriebene Potenzierung. Doch leiten uns die Schilder zugleich optisch nicht nur sicher über die Treppe, sondern auch zu einem weiteren Schriftzug hin. In axialer Ausrichtung führt die Warnung zur elften Feuerbach-These von Karl Marx: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“

-> mehr lesen…

Übersetzung erhältlich

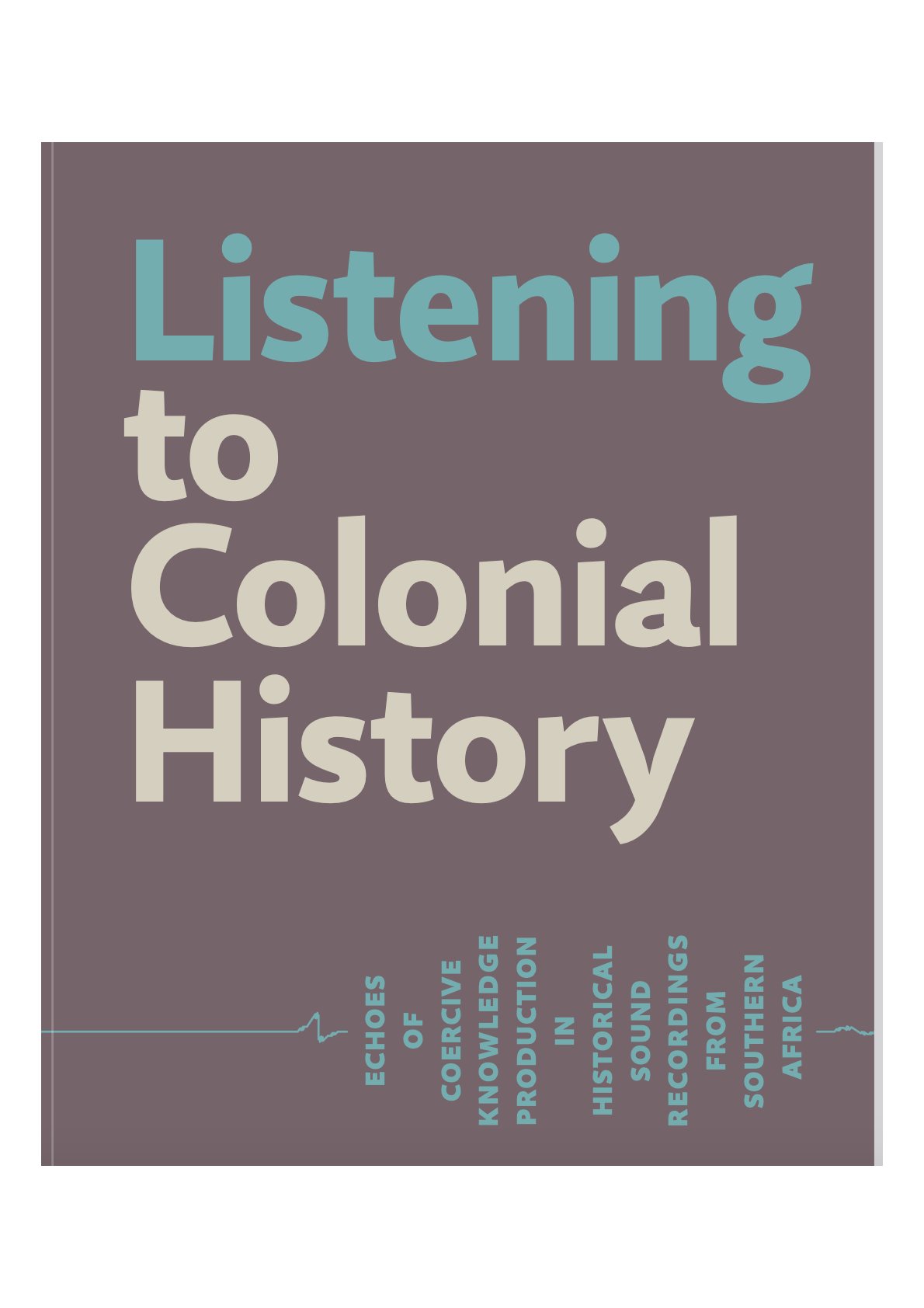

Anette Hoffmann: Listening to Colonial History

Anette Hoffmanns Buch „Kolonialgeschichte hören“, ursprünglich auf Deutsch im mandelbaum verlag erschienen (2020), ist auch auf Englisch erhältlich: „Listening to Colonial History“ (Basler Afrika Bibliographien, 2023).

Hoffmanns Arbeit liefert eine detaillierte Analyse der Bedeutung historischer Tonaufnahmen für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialarchiv. Während ihre Analyse aus der Perspektive historischer Archivstudien präsentiert wird, verdienen ihre Ideen es, auch von Anthropolog:innen aufgegriffen zu werden, die sich mit historischer Ethnographie beschäftigen. Sie können für jede:n dekolonial denkende:n Anthropolog:in eine Inspiration darstellen.

-> mehr lesen…

Abschlussarbeiten

Qualifikationsarbeiten zum Lautarchiv 2023

Im Jahr 2023 haben drei Studentinnen ihr Master- bzw. Bachelorstudium mit einer Arbeit über ein Lautarchiv-bezogenes Thema erfolgreich abgeschlossen.

An der Universität Aarhus ist eine Masterarbeit von Nikoline Jørgensen im Fachbereich Comparative Literature (Lehrstuhl Prof. Marianne Ping Huang) zum Thema ‘A decolonial universal museum? A reading of metamuseal stories of decoloniality at Berlin’s Humboldt Forum’ unter Berücksichtigung des Lautarchivs entstanden. Nikoline hatte im Vorjahr ein dreimonatiges Praktikum am Lautarchiv absolviert.

In der Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität (Lehrstuhl Prof. Christian Kassung) hat Paula Zwolenski ihr Bachelorstudium mit einer Arbeit zum Thema ‘Sensible Tonaufnahmen aus dem Archiv. Kommunikationsversuche und Selbstverortung in den Tonaufnahmen des indischen Kriegsgefangenen Baldeo Singh’ erfolgreich abgeschlossen.

An der Transkulturellen Musikwissenschaft der Humboldt-Universität (Lehrstuhl Prof. Sebastian Klotz) hat Sophie Ehmke ihr Bachelorstudium mit einer Arbeit zum Thema ‘Der postkoloniale Umgang mit den Kriegsgefangenenaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg im Lautarchiv Berlin’ erfolgreich abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch!

Alle drei Arbeiten befinden sich in der Handbibliothek des Lautarchivs und können auf Wunsch nach Vereinbarung vor Ort eingesehen und gelesen werden. Nikoline Jørgensens Arbeit liegt gegenwärtig ausschließlich in dänischer Sprache vor (Et dekolonialt universelt museum? – En læsning af metamuseale fortællinger om dekolonialitet på Berlins Humboldt Forum).

Kunstwerk des Monats 5/2023

Elisabet(h) Ney, Eilhard Mitscherlich, 1865

Elisabeth Ney war eine zu ihrer Zeit berühmte und hoch geschätzte Bildhauerin, die regelmäßig bei den Akademie- und Internationalen Kunstausstellungen in Berlin und München vertreten war, ebenso im Pariser Salon ausstellte und drei Weltausstellungen beschickte. Sie wurde als erste Frau an der Münchner Akademie zur Bildhauerklasse zugelassen, erhielt 1855 ein Jahresstipendium der Akademie der Künste in Berlin und war eine Schülerin von Christian Daniel Rauch. Nach dessen Tod 1857 übernahm sie einige seiner Aufträge, darunter auch die Büsten von Jacob Grimm (1785-1863) und Eilhard Mitscherlich (1794-1863). Letztere wurde als Marmorfassung 1863, im Todesjahr des Chemikers, Physikers und Geologen, von der Universität zur Aufstellung im Institut der Naturwissenschaften bestellt und bis 1865 ausgeführt.

-> mehr lesen…

Historische Leihgaben zurück aus Oslo

Drei historische Schellackplatten finden ihren Weg zurück aus der Nasjionalbiblioteket Oslo ins Berliner Lautarchiv

Besonders bedeutsam: Die drei Platten galten bis dato in Berlin als Verlust; es existierten bislang auch keine Digitalisate. In Oslo wurden Digitalisate angefertigt und ebenfalls dem Lautarchiv übermittelt. Die Schellackplatten waren von dem Begründer des Lautarchivs Wilhelm Doegen (1877–1967) oder von dem Göttinger Iranist Friedrich Carl Andreas (1846–1930) an den norwegischen Indo-Iranist Georg Morgenstierne (1892–1978) verliehen worden. Über den Nachlass Morgenstierne gelangten sie in die norwegische Nasjionalbiblioteket.

Auf den Platten befinden sich die Stimmen von Ábdil Kadír Khan, Beidullah Khan und Shahdad Khan (Afghanisch und Belutschi).

Die Platten wurden mit offizieller Genehmigung des norwegischen Ministeriums und einer schriftlichen Erklärung der Nasjionalbibliotekek nach Berlin gebracht.

Das Lautarchiv bedankt sich insbesondere bei Johanne Ostad, Bente Granrud und Włodek Witek von der Osloer Nasjionalbiblioteket.

Objekt des Monats 5/2023

Goethea strictiflora Hook aus der Sammlung: „Tropische und Subtropische Zierpflanzen“ der Humboldt-Universität zu Berlin

Im Mai geht es um eine Schöne, die nach einem berühmten deutschen Dichter und Naturforscher benannt ist und in der Sammlung „Tropische und subtropische Zierpflanzen“ der Humboldt-Universität am Campus Dahlem zu finden ist: die Goethea strictiflora Hook. Im Beitrag sind auch Tipps für die Pflege der Pflanze zu finden.

-> mehr lesen…

Ruperto Carola Ringvorlesung

Dokument oder transformative Ressource? Phonographische Aufnahmen im UNESCO-Register „Memory of the World“

Sebastian Klotz, Wissenschaftlicher Koordinator des Berliner Lautarchivs, hat im Rahmen der RUPERTO CAROLA RINGVORLESUNG der Universität Heidelberg mit dem Thema “IMMATERIELLES ERBE: EINE ZUKUNFTSRESSOURCE?” im Juni 2023 eine Vorlesung zum Thema “Dokument oder transformative Ressource? Phonographische Aufnahmen im UNESCO-Register „Memory of the World“” gehalten.

Der gesamte Vortrag ist als Video verfügbar,

-> siehe

Objekt des Monats 3/23

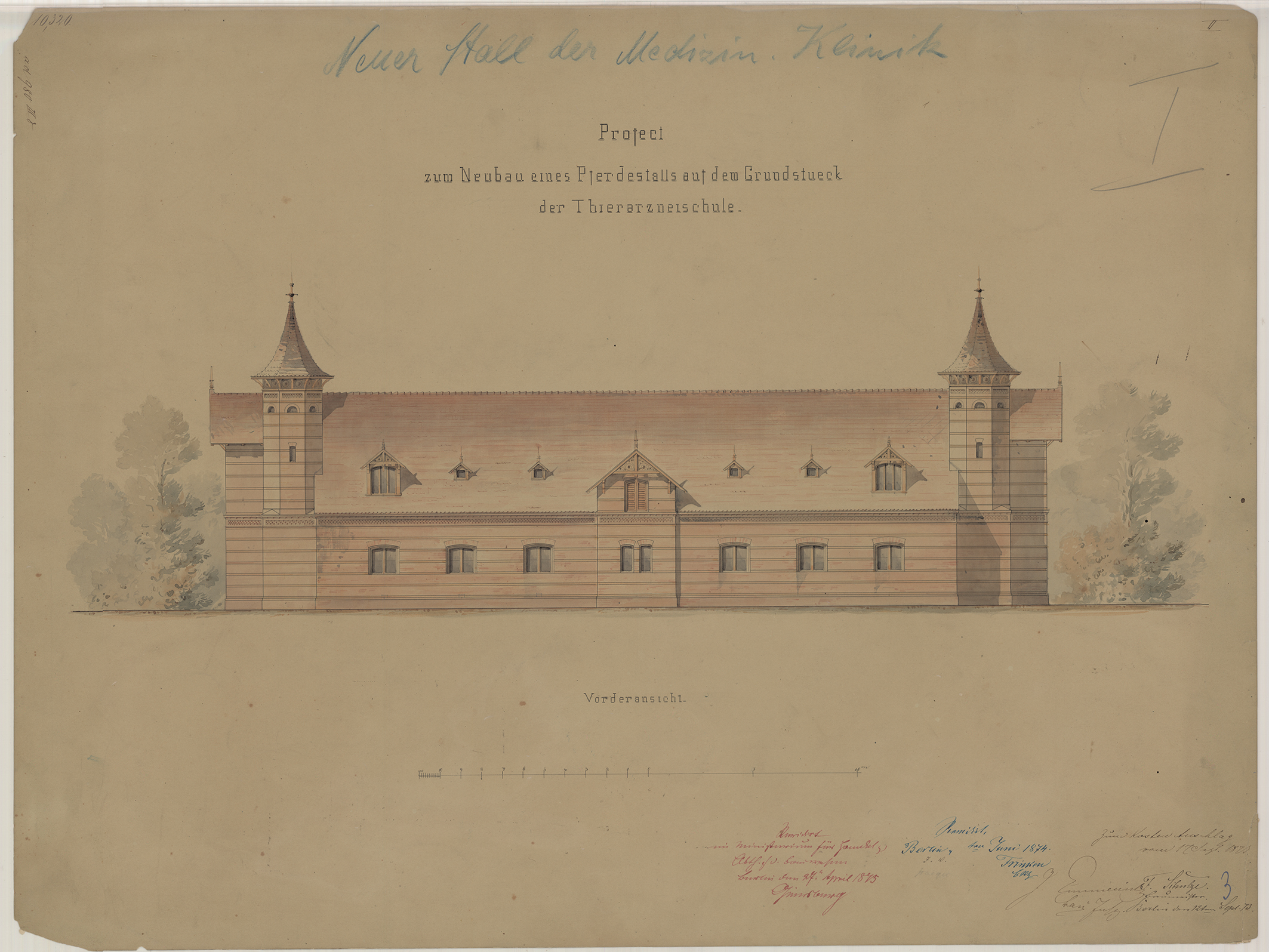

Historische Zeichnung eines Pferdestall-Neubaus

Das Haus 9 auf dem Campus Nord diente einst als Pferdeklinik der ehemaligen Königlichen Tierarzneischule Preußens, die eine der führenden Ausbildungs- und Forschungsstätten für Veterinärmedizin im jungen Kaiserreich Deutschland war. Der nördliche Teil des Gebäudes wurde 1836 von Ludwig Ferdinand Hesse, der südliche Teil 1874 von Julius Emmerich als Erweiterungsbau gebaut. Eine Zeichnung aus dem Planarchiv der Technischen Abteilung liefert Informationen zur Entstehung des Erweiterungsbaus.

-> mehr lesen…

Kunstwerk des Monats 4/2023

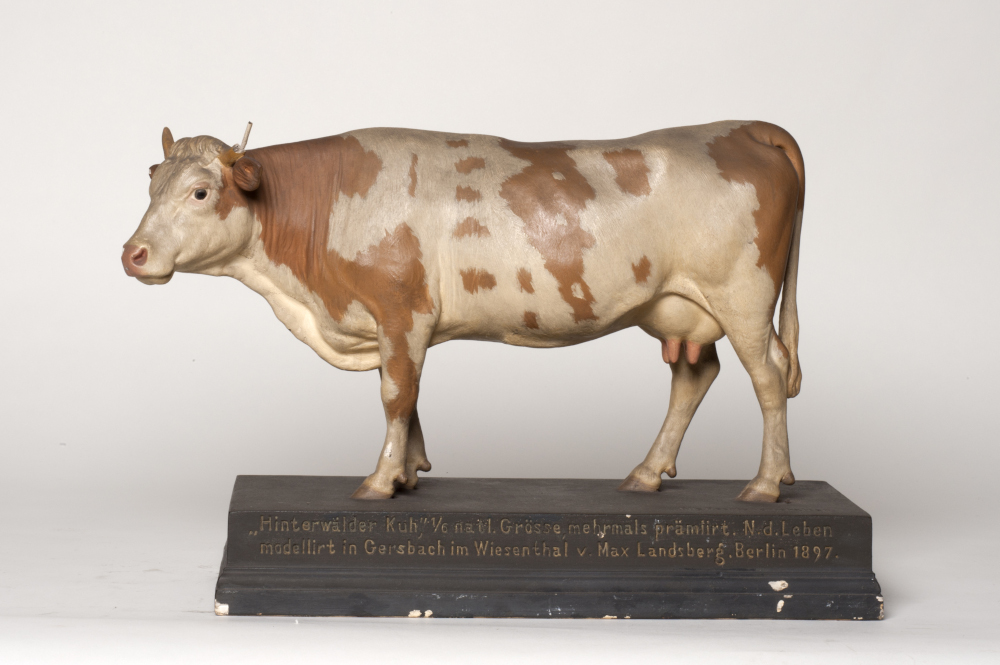

Max Landsberg, Hinterwälder Kuh, 1897

Dass einen eine lebensnah gestaltete Kuh anblickt, würde man beim Bestand einer Kunstsammlung vielleicht nicht erwarten. Die Tierplastik ist jedoch ein uraltes Thema der bildenden Kunst, das bis in die Zeit der Urmenschen zurückreicht und im 20. Jahrhundert eine enorme Veränderung erlebte.

-> mehr lesen…

Kunstwerk des Monats 03/2023

Etna Velarde, Simon Bolivar und Alexander von Humboldt, 1984

Zwei Männer stehen sich in einem Raum mit respektablem Abstand gegenüber. Beide scheinen aus den hinter ihnen stehenden Sesseln aufgestanden zu sein. Während der rechte Herr durch ein Bücherregal, einen Globus sowie Landkarten auf dem Tisch, aber auch durch die wohl bekannte Physiognomie als Alexander von Humboldt zu erkennen ist, bleibt der andere Mann zunächst anonym.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 02/2023

Modell des Aletschgletschers

Ein Relief der Schweizer Alpen, 14 Quadratmeter groß, gehörte einst zu den Hauptattraktionen der Kunstkammer im Berliner Schloss. Aus zehn Teilstücken zusammengefügt, bot es eine Übersicht über Gebirgszüge und Täler in bis dahin nie gesehener Genauigkeit. Ein Teilstück des Modells wurde vor einigen Jahren von einer Doktorandin am Geographischen Institut in einer Datenbank gefunden und erkannt. Es befindet sich mittlerweile im Humboldt Forum und kann dort besichtigt werden.

-> mehr lesen…

Objekt des Monats 01/2023

Lise-Meitner-Denkmal von Anna Franziska Schwarzbach

Seit 2014 blickt Lise Meitner nun in Richtung Unter den Linden, auf der anderen Seite des Ehrenhofes des Hauptgebäudes sind ihr Theodor Mommsen und Max Planck zugewandt.

-> mehr lesen…

Sonderausstellung Forum Wissen, Göttingen

30. März - 9. Juli 2023

Stimmen. Sprachforschung im Krieg, 1917-1918

Die Ausstellung „Stimmen“ widmet sich der Verbindung von Krieg und wissenschaftlicher Forschung am Beispiel der Kriegsgefangenen Sunab Gut, Abdul Aziz Khan, Harzet Shah, Beidullah Khan, Shahdad Khan und dem Göttinger Professor für Westasiatische Sprachen Friedrich Carl Andreas.

Im Mittelpunkt der Göttinger Sonderausstellung stehen die Aufzeichnungen und Sprachenaufnahmen von den Gefangenen und der Versuch, die individuellen Menschen dahinter sichtbar zu machen.

In der Ausstellung werden auch zwei historische Schellackplatten und eine Matrize aus dem Berliner Lautarchiv gezeigt.

-> mehr lesen…

Masterarbeit zum Lautarchiv

Gefühlswelten und politische Bildung. Eine (Auto-)Ethnographie im Spannungsfeld von kritischer Vermittlung, Schüler*innen des produktiven Lernens und den sensiblen Tonaufnahmen des Lautarchivs

Am Institut für Europäische Ethnologie der HU ist am Lehrstuhl von Frau Prof.in Dr.in Silvy Chakkalakal eine Masterarbeit zum Lautarchiv entstanden.

Ein Exemplar der Arbeit befindet sich in der Handbibliothek des Lautarchivs und kann auf Anfrage vor Ort im Besucher*innen-Raum des Archivs eingesehen werden.

Die Autorin, Alina Januscheck, arbeitet als kuratorische Assistentin am Humboldt Labor.

ECAS in Köln

30. Mai – 3. Juni 2023

European Conference on African Studies 2023

Auf der diesjährigen European Conference on African Studies (ECAS) in Köln werden Anette Hoffmann (Universität zu Köln) und Christopher Li (Lautarchiv der Humboldt Universität zu Berlin) am 3. Juni im Rahmen des Panels “Beyond colonial plunder and postcolonial restitution: a legal pluralist approach” einen Vortrag zum Thema „Who inherits the recorded voice?“ halten.

-> mehr lesen…

Neuerscheinung

Irene Hilden: Absent Presences in the Colonial Archive. Dealing with the Berlin Sound Archive’s Acoustic Legacies

Irene Hildens Dissertation über das Berliner Lautarchiv ist bei Leuven University Press in englischer Sprache erschienen.

Die Arbeit fokussiert Tonaufnahmen, die unter kolonialen Bedingungen produziert wurden. Sie untersucht Klangobjekte und Hörpraktiken, die “absent presences” kolonialer Subjekte aufzeigen, denen in den etablierten nationalen Erzählungen und kollektiven Erinnerungen wenig oder gar kein Platz eingeräumt wird.

Irene Hilden ist Postdoktorandin am Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage (CARMAH) der Humboldt-Universität zu Berlin.

Auch im Open Access als Ebook verfügbar.

https://lup.be/products/181122

IASA-Jahrestagung 10./11.November 2023 in Berlin

IASA-Jahrestagung 2023

Die diesjährige IASA-Jahrestagung wird von der IASA-Ländergruppe Deutschland/Schweiz e.V. in Zusammenarbeit mit dem Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Berliner Phonogramm-Archiv, Abteilung Musikethnologie des Ethnologischen Museums ausgerichtet. Die Konferenz wird am 10. und 11. November 2023 im Humboldt Forum stattfinden.

Themenschwerpunkt der IASA-Jahrestagung 2023:

100 Jahre Rundfunk und 70 Jahre Fernsehen in Deutschland.

Aufruf zur Vortragseinreichung (Call for Papers) bis 30. Juni 2023 per E-Mail an sekretariat@iasa-online.de

-> mehr lesen…

Bekanntmachung

Inventur und Umzug des Lautarchivs in das Humboldt Forum abgeschlossen

Der Umzug des Lautarchivs in das Humboldt Forum ist am

26. Juli 2022 abgeschlossen worden.

Das Lautarchiv war seit dem Jahr 1975

Am Kupfergraben 5 beheimatet.

In Vorbereitung auf den Umzug wurde - beginnend im Januar 2021 - über den Zeitraum von einem Jahr eine Generalinventur der Lautarchiv-Bestände durchgeführt.

Die neuen Räumlichkeiten im Humboldt Forum bieten sehr gute konservatorische und klimatische Bedingungen für den Schellackplattenbestand.

Aufnahmen aus den Kernbeständen können nach Abschluss eines Nutzungsvertrages digital zugänglich gemacht werden. Nach Vereinbarung (per Mail oder telefonisch) können Digitalisate auch vor Ort in einem Raum für Besucher*innen angehört werden.

Objekt des Monats 04/2023

Eine indische Tablā (dāyām) im Lautarchiv

Das Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin bewahrt neben seinen Kernbeständen an Audioaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg und der Sammlung deutscher Dialekte aus den 1920er- und 1930er-Jahren noch weitere interessante Teilbestände, die bislang eher im Hintergrund standen und zunächst keinen offensichtlichen Zusammenhang zur Sammlung zu haben scheinen. Zum Beispiel drei indische Trommeln.

Zu diesen Instrumenten existiert keine historische schriftliche Dokumentation. Ein Inventarbucheintrag, aus dem hervorginge, wie, warum und woher sie in die Sammlung des Lautarchivs gelangt sind, liegt nicht vor. Instrumentenkundlich bilden die drei Trommeln kein zusammenhängendes Ensemble. Eine dieser Trommeln – eine indische Tablā (dāyāṃ) – soll hier einmal in den Fokus gestellt werden.

-> mehr lesen…

Dokumentarfilm

Das Lautarchiv auf Arte in „Stadt Land Kunst“

Am 23. August 2022 um 13 Uhr sendet Arte im Rahmen der Serie „Stadt Land Kunst“ eine Dokumentation zum Lautarchiv (Regie: Heinz Cadera; produziert im September 2021).

Mit Britta Lange und Christopher Li

Die Sendung ist auch abrufbar unter:

https://vimeo.com/user44741706

Neuerscheinung 02/2023

Viktoria Tkaczyk: Thinking with Sound. A New Program in the Sciences and Humanities around 1900

Viktoria Tkaczyk ist Professorin für Medien und Wissen im Fachgebiet Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.

Thinking with Sound unternimmt eine Historisierung der auditiven Neurowissenschaften, ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das derzeit stark expandiert. Das Buch zeichnet nach, wie die Identifizierung des auditiven Cortex in der Neuroanatomie der 1860er Jahre sehr verschiedene Disziplinen zu neuen Theorien eines „Denkens in Klangbildern“ inspirierte.

Ferdinand de Saussure interpretierte das „akustische Bild“ als Schlüssel zur menschlichen Sprache, Sigmund Freud näherte sich der menschlichen Psyche über das auditive Unbewusste an, für Henri Bergson bewiesen imaginäre Klänge die Unabhängigkeit des Geistes von der physischen Wahrnehmung, Ernst Mach erklärte das vergleichende Hören zur zentralen Methode der Experimentalphysik, Carl Stumpf ging von kulturell geprägten Tonvorstellungen aus und nutzte diese für kulturvergleichende Studien.

In seinen verschiedenen Ausprägungen verband der Topos eines „Denkens in Klangbildern“ an der Wende zum 20. Jahrhundert eine akademische Landschaft, die sich in zunehmend spezialisierte Forschungsbereiche aufspaltete. Dabei übten geistes- und naturwissenschaftliche Fachgebiete einen buchstäblich disziplinierenden Einfluss auf die Sprech-, Hör- und Denkweisen ihrer Zeit aus – gestützt auf zahlreiche neue Medientechnologien, aber auch eng verbunden mit kolonial-, imperial- und nationalpolitischen Programmen.

-> mehr lesen…

Book launch am 7. Oktober 2022, 18h

Captured Voices. Sound Recordings of Prisoners of War from the Sound Archive 1915–1918 by Britta Lange

Das Buch Gefangene Stimmen von Britta Lange ist ab sofort auch in englischer Sprache als eBook unter dem Titel Captured Voices erhältlich, in einer vom Deutschen Übersetzungsfonds geförderten Übersetzung von Rubaica Jaliwala.

Da für die deutsche Originalfassung des Buchs 2020 aufgrund von Corona keine Buchpremiere stattfinden konnte, wird am 7. Oktober 2022 Am Kupfergraben 5 10117 Berlin (Raum 501) um 18h für beide Veröffentlichungen ein book launch veranstaltet, zu der alle Interessent*innen herzlich willkommen sind.

Zur Homepage vom Kulturverlag Kadmos:

https://www.kulturverlag-kadmos.de/programm/

details/captured_voices

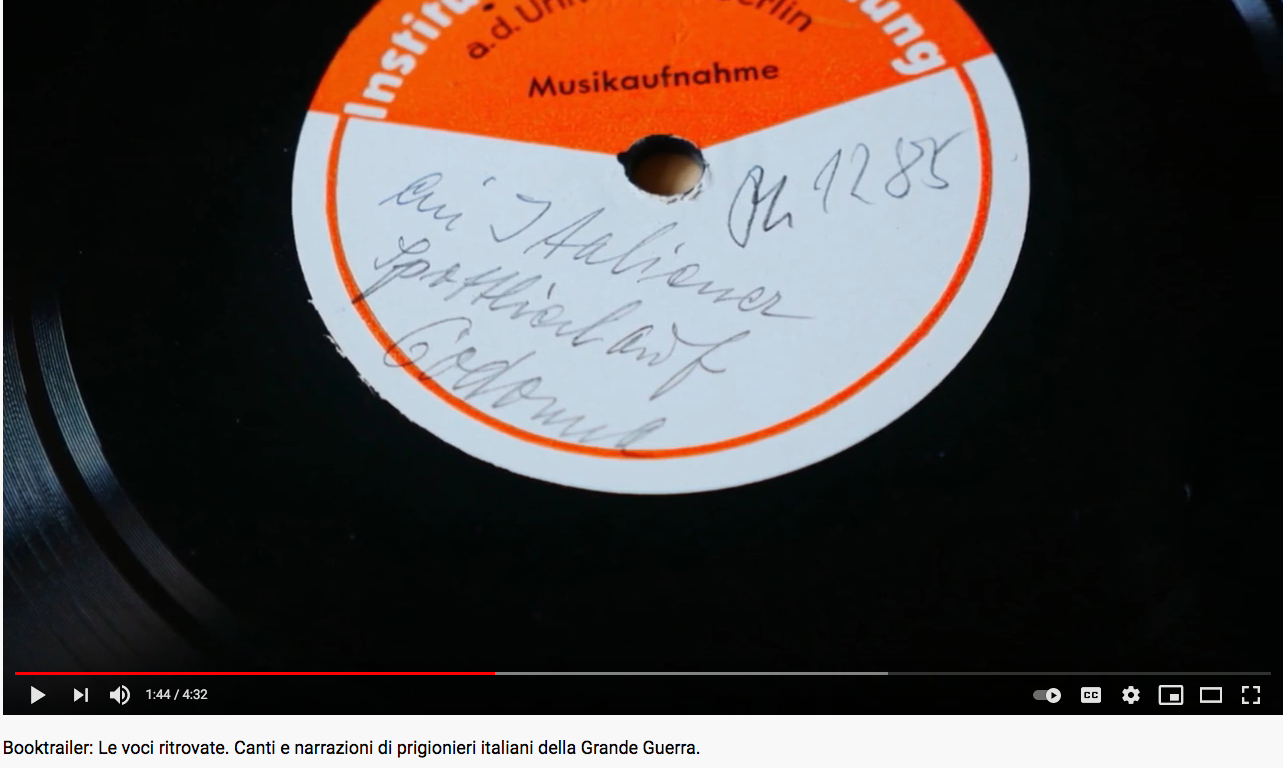

Booktrailer

Le voci ritrovate - Stimmen italienischer Gefangener

Der Band präsentiert die bisher unveröffentlichten Aufnahmen der italienischen Kriegsgefangenen, die in deutschen Internierungslagern während des Ersten Weltkriegs gefangen waren und dort von der Phonographischen Kommission aufgenommen wurden.

Die Stimmen der 42 verschiedenen italienischen Sprecher sind zusammen mit ihren Personalbögen und ihren persönlichen Notizen auf 4 CDs gesammelt und werden analytisch beleuchtet: die musikwissenschaftlicher Perspektive erfolgt durch Prof. Ignazio Macchiarella, die soziokulturelle Kontextualisierung von Emilio Tamburini. Mit einem Vorwort von Dr. Britta Lange.

In Zusammenarbeit mit dem Phonogrammarchiv des Ethnologischen Museums Berlin und der Universität Cagliari.

Edition

Le voci ritrovate - Stimmen italienischer Gefangener

Der Band präsentiert die bisher unveröffentlichten Aufnahmen der italienischen Kriegsgefangenen, die in deutschen Internierungslagern während des Ersten Weltkriegs gefangen waren und dort von der Phonographischen Kommission aufgenommen wurden.

Die Stimmen der 42 verschiedenen italienischen Sprecher sind zusammen mit ihren Personalbögen und ihren persönlichen Notizen auf 4 CDs gesammelt und werden analytisch beleuchtet: die musikwissenschaftlicher Perspektive erfolgt durch Prof. Ignazio Macchiarella, die soziokulturelle Kontextualisierung von Emilio Tamburini. Mit einem Vorwort von Dr. Britta Lange.

In Zusammenarbeit mit dem Phonogrammarchiv des Ethnologischen Museums Berlin und der Universität Cagliari.

Radiobeitrag

Tonaufnahmen der Kolonialzeit in neuem Licht

Anette Hoffmann und Britta Lange im Gespräch über ihre neuen Publikationen zu historischen Tonaufnahmen.

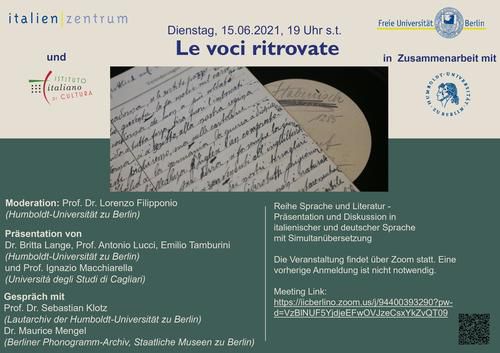

Diskussion

Le voci ritrovate.

Le voci ritrovate: parole e canti di prigionieri italiani in terra tedesca durante la Grande Guerra.

Eine Veranstaltung des Italienzentrums der FU Berlin,

in Zusammenarbeit mit dem Italiensichen Kulturinstitut Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin.

Präsentation von Dr. Britta Lange, Prof.Dr. Antonio Lucci, Emilio Tamburini (Humboldt-Universität zu Berlin) und Prof. Ignazio Macchiarella (Università degli Studi di Cagliari).

Anschließend: Gespräch mit Prof. Dr. Sebastian Klotz (Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin) und Dr. Maurice Mengel (Berliner Phonogramm-Archiv, Staatliche Museen zu Berlin).

Einführung und Moderation: Prof. Dr. Lorenzo Filipponio (Humboldt-Universität zu Berlin).

15.06., 19:00 c.t.

Präsentation und Diskussion in italienischer und deutscher Sprache.

Radiobeitrag

Alte Töne, neues Zuhause

Wie das Berliner Lautarchiv sich auf den Umzug ins Humboldt Forum vorbereitet

Von Susanne Gugel und Thorsten Gabriel

Am 24.11.2020 um 19 Uhr wird ein Beitrag im Radiosender rbb Kultur über ältere und neuere Projekte des Lautarchivs zu hören sein.

Artikel

What Can a Song Do to You?

A Life Story of a Gurkha Prisoner in World War I

Alaka Atreya Chudal beschreibt in dem 2020 in “South Asia: Journal of South Asian Studies” veröffentlichten Artikel die Geschichte von Gurkha Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für das britische Imperium kämpfen mussten. Am Beispiel eines Liedes von Jas Bahadur Rai, das im Kriegsgefangenenlager Wünsdorf aufgenommen wurde, wird unter anderem nach einer (auto-)biographischen Einordnung der Quelle gefragt.

Buchbesprechung von „Gefangene Stimmen“ als Podcast

Vielschichtige Schätze aus dem Lautarchiv

Lieder, Erzählungen, Wortlisten: Die Historikerin Britta Lange hat die Geschichte der Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg, die im Berliner Lautarchiv lagern, aufgearbeitet – und bringt Faszinierendes ans Licht und zu Gehör. Ein Podcast von Julia Tieke (Deutschlandradio Kultur)

Interview mit Britta Lange über „Gefangene Stimmen“

„Qualitäten des Unheimlichen“

Britta Lange hat ein Buch über Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs geschrieben. Die Audios hätten etwas Geisterhaftes, sagt die Autorin. taz-Artikel vom 5.07.2020.

Buch

Gefangene Stimmen

Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv 1915 - 1918

Die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange erforschte Tonaufnahmen von männlichen Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, angefertigt in deutschen Lagern, von Wissenschaftlern der Königlich Preußischen Kommission während des Ersten Weltkriegs. In diesem Buch geht sie jenen Stimmen nach, die heute auf Schellackplatten erhalten sind. Jedes Kapitel stellt dabei eine neue Begegnung dar und wirft vielschichtige Fragen auf: Wie können die historischen Zeugnisse heute nicht nur gehört, sondern auch erhört werden? Und welche Formen der Übersetzungen fordern sie heraus? Als zweifach gefangen offenbaren die Stimmen in dieser umfangreichen Studie nicht nur ihre historische Gemachtheit als Tonaufnahme, sondern sie sind auch in der Lage, gegenwärtige Deutungen von archivarischer und wissenschaftlicher Praxis zu reflektieren.

Klangkunst und Interview

Auf der Spur von Sadok B

Die Reise beginnt mit einer Schellackplatte. Darauf zu hören ist der Gesang des tunesischen Soldaten Sadok B., der als Kriegsgefangener des Ersten Weltkriegs in die Hände der Deutschen gefallen war. Die Aufnahme entstand 1916 zu kolonialen Forschungszwecken im Gefangenenlager Wünsdorf in Brandenburg. Die Klangkünstlerin Marie Guérin fährt die Stationen im Leben des Sadok B. ab. In ihrer Radiokomposition erzählt sie Geschichten von Exil und Migration, von Lücken im kollektiven Gedächtnis. Sie verbindet die Gegenwart mit der Zeit des Ersten Weltkriegs, Wünsdorf mit Frankreich und Tunesien.

Von Marie Guérin in Zusammenarbeit mit Anne Kropotkine

Komposition, Realisation, Fieldrecordings und Tonaufnahme: Marie Guérin

Recherche: Marie Guérin und Anne Kropotkine

Sprecherin: Jana Klein

Produktion: Autorenproduktion 2019

Länge: 41‘36

Ausstellung

Der Krieg und die Grammatik

Mohamed Nur: Ton- und Bildspuren aus dem Kolonialarchiv

Vielstimmige historische Tonaufnahmen aus dem Lautarchiv in Berlin ermöglichen einen neuen Zugang zur Geschichte von Mohamed Nurs Aufenthalt in Deutschland.

Der junge Intellektuelle aus Somalia wurde während des Ersten Weltkriegs in Deutschland interniert. Die widersprüchlichen Archivspuren seiner Reise führen in eine Völkerschau, ein Zivilgefangenenlager des Ersten Weltkriegs, ins Magazin des Museums Kunstpalast in Düsseldorf und ins Hamburger Institut für Kolonialsprachen.

Kuratiert von Anette Hoffmann, mit Toninstallationen von historischen Aufnahmen. Unterstützt vom Museum Kunstpalast, Lautarchiv Berlin, Phonogrammarchiv Berlin, Akademie der bildenden Künste Wien, FWF.

Ausstellung

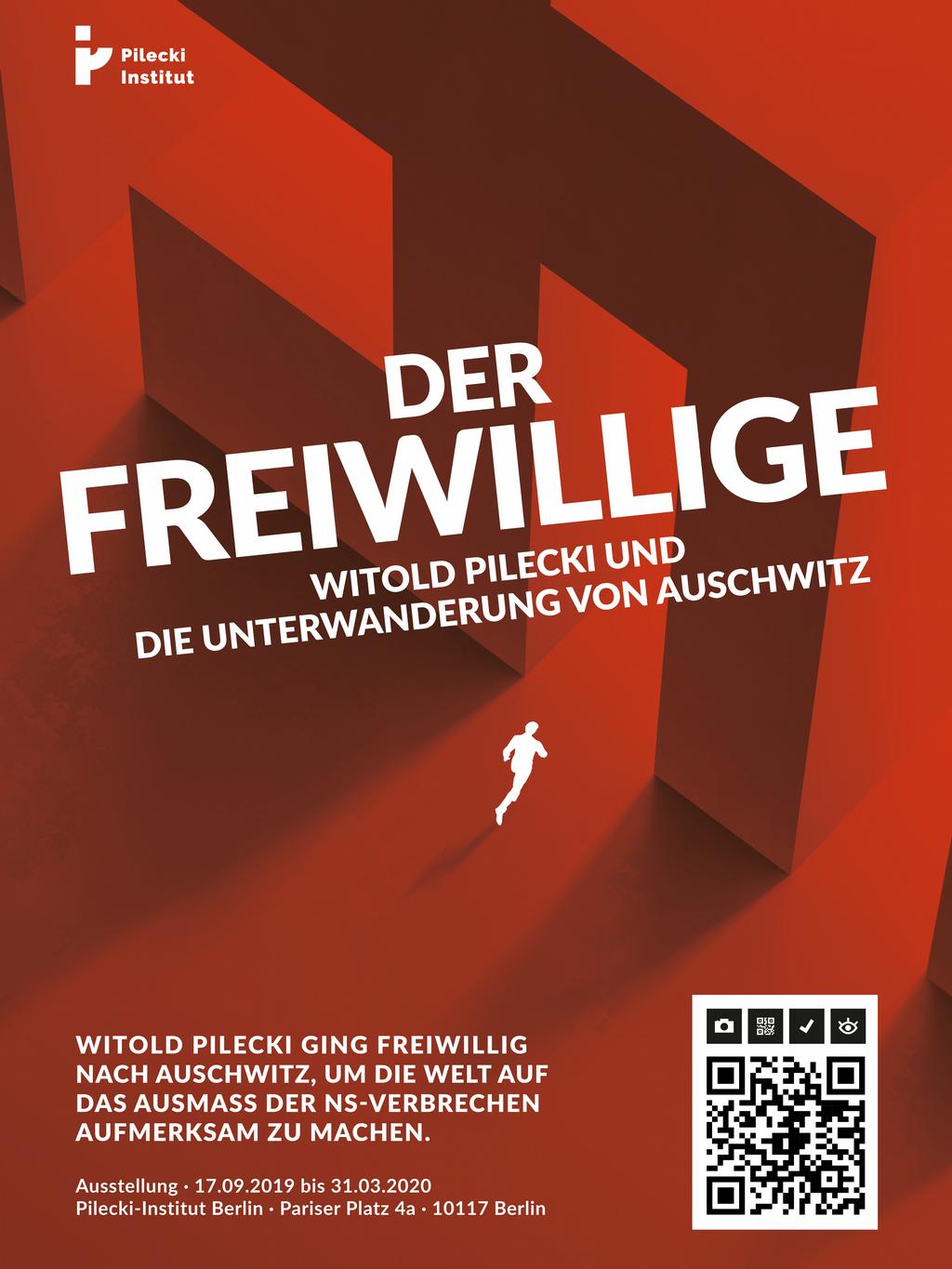

Eröffnungsausstellung des Pilecki-Instituts in Berlin

Mit der Ausstellung „Der Freiwillige. Witold Pilecki und die Unterwanderung von Auschwitz“ eröffnet das in Warschau ansässige Pilecki-Institut eine Dependance in Berlin.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges hat das Pilecki-Institut eine auf neueste Forschungsergebnisse gestützte Ausstellung vorbereitet, welche über den freiwilligen Auftrag Witold Pileckis in Auschwitz erzählt, die Weltöffentlichkeit auf den Charakter und das Ausmaß der NS-Verbrechen aufmerksam zu machen.

Hörstück

A Series of Gaps Rather Than a Presence

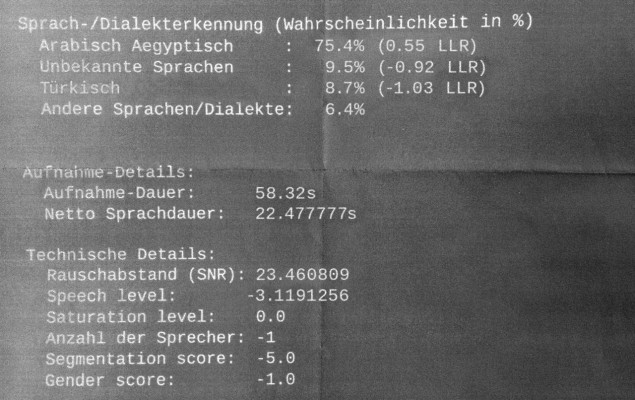

Der Klangkünstler und Kulturwissenschaftler Pedro Oliveira beschäftigt sich mit Artikulationen von Gewalt in Klang- und Hörpraktiken. Seine künstlerische Forschung widmet sich der Untersuchung der disziplinarischen Nutzung von Klangphänomenen in staatlichen Sicherheitssystemen, aber auch der Vielfalt gewalttätiger und oftmals widerständiger Klang- und Musikformen der Straße. In seinem Stück befasst er sich mit Techniken der algorithmischen Akzenterkennung durch Klangbiometrien im deutschen Migrations- und Grenzsystem. Inwiefern setzen sich in den Sicherheitsarchitekturen und ihren taxonomischen Praktiken koloniale Gewaltverhältnisse fort? Und welche Möglichkeiten gibt es, sich diesen zu widersetzen?

Videoinstallation

Foreign Subjects

Foreign Subjects draws on original sound recordings from the Lautarchiv and Phonogramm-Archiv in Berlin, transcribed and translated into English. The installation presents the recordings of five singers and speakers: Mohamed Nur and Shire Rooble (both from Somalia), Josef Ntwanumbi (South Africa) Asmani bin Achmad (Comoro Islands) and Jamafada (then French Sudan). In the recordings, the men address their reasons for migrating to Germany, their experiences as travellers and their situation of internment before and during the First World War.

Translated by Phindezwa Mnyaka (South Africa), Bodhari Warsame (Sweden), Dishon Kweya (Kenya) and Modest (who wishes to stay anonymous and lives in Germany), the acoustic documents resound with haunting echoes of a not-so-distant past. They are meaningful enunciations in the present, because they speak to the long history of migration and the treatment of foreigners in Germany.

Tagung

Sonic Entanglements: Sound, Archive, and Acoustic Historiographies in Southeast Asia

Between 9-16 September, The Sonic Entanglements Research Project gathers together scholars of different disciplines, as well as archivists working on Southeast Asian sound histories in a series of workshop, panel discussion, and archival visits in Amsterdam/Hilversum, Berlin and Vienna. Participants will reflect on the entanglements of currently nation-framed sound historiography and transregional/translocal discourses of acoustic epistemologies from various disciplinary perspectives.

Seminar im Wintersemester

Praktiken des Hörens: Historizität, Reflexivität, Positionalität

Das Seminar widmet sich historischen Tonerzeugnissen, damit verbundenen technischen wie medialen Praktiken und Fragen der Wissensproduktion in Vergangenheit und Gegenwart. Ausgangspunkt und Materialbasis bilden die Bestände des Berliner Lautarchivs, welches Tonobjekte versammelt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu wissenschaftlichen Zwecken aufgezeichnet wurden. Besonderes Augenmerk wird auf akustische Zeugnisse kolonialisierter Subjekte gelegt, die bisher einer doppelten Marginalisierung unterliegen.

Seminarleiterin: Irene Hilden

Ausstellung

The Dead, as far as [ ] can remember

Wissen und Kontroversen über koloniale Gewalt, antikolonialen Widerstand, menschliche Überreste und Objekte aus den ehemaligen Kolonien in Museen und Sammlungen

Die Ausstellung wird ergänzt durch ein Rahmenprogramm mit Performances, Vorträgen und Diskussionen, die den aktuellen Stand der Forschung an der Humboldt-Universität mit außeruniversitären Perspektiven in Verbindung bringen

9. November 2018 bis 19. Januar 2019

Tieranatomisches Theater

Sound-Performance

ECHOING EUROPE – POSTCOLONIAL REVERBERATIONS

Sound-Performance von meLê yamomo im Ballhaus Naunynstraße

Zwischen „Musik“ und „Geräusch“ verläuft eine Grenze – mit all der Gewalt, die Grenzen mit sich bringen. In Echoing Europe re-arrangiert meLê yamomo, Performer und Wissenschaftler für Sound-Studies, das europäische Musikverständnis als Kolonialgeschichte.

Aufführungen: 16.-19.12.2019, 20 Uhr

In Berlin, in den umfänglichsten Archiven der Welt, lagern Tonaufnahmen als Trophäen einer kolonialen Klang-Aneignung. Das tragbare Grammophon machte aus den flüchtigen Ereignissen transportierbare Rohstoffe für die wissenschaftliche und geschichtliche Konstruktion Europas und sein „Außen“. Was hören wir heute in diesen Aufzeichnungen? Was bedeuten sie für die Konstruktion unseres Bildes von Europa, der europäischen Musiktradition, für die Konstruktion der „Anderen“? meLê yamomo beschäftigt sich seit Jahren eingängig mit den historischen Aufzeichnungen und klanglichen Verflechtungen.

Projekt

Hilfe für Bücherriesen

Die Universitätsbibliothek erhält Fördermittel zur Restaurierung von großformatigen Bild- und Tafelwerken

Die Universitätsbibliothek der HU führt ein Modellprojekt zur Erhaltung dieser besonderen Materialien durch und wird von der „Koordinierungsstelle für den Erhalt des schriftlichen Kulturguts (KEK)“ aus Mitteln der Bundesregierung und der Kulturstiftung der Länder gefördert.

Performance

Recorded songs don’t ever die / Même morts nous chantons - Marie Guérin

Live-Karaoke-Set für 1 Laptop, 1 Plattenspieler auf der Grundlage von Aufnahmen aus dem Lautarchiv: überlieferte Volkslieder, gesungen von Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg (1914-1918).

02.11.18 Institut français Berlin, salle Boris Vian

03.11.18 Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Die von der Radiokünstlerin Marie Guérin künstlerischen Bearbeitungen der historischen Aufnahmen aus den Kriegsgefangenenlagern des Ersten Weltkriegs, die im Lautarchiv gelagert sind, und Kontextualisierung durch aktuelle Tonmitschnitte werden durch Maël Teillant grafisch begleitet.

Im November und Dezember kann die Performance in verschiedenen deutschen Städten erlebt werden.

Sonderausstellung

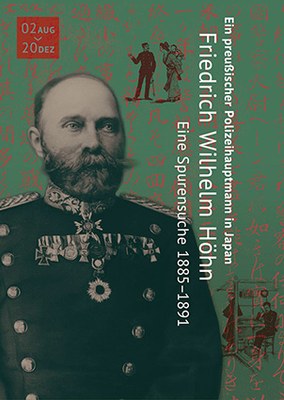

Ein preußischer Polizeihauptmann in Japan. Friedrich Wilhelm Höhn (1839-1892). Eine Spurensuche

Mori-Ôgai-Gedenkstätte

2. August bis 20. Dezember 2018

Ausstellung

Erotik der Dinge. Sammlungen zur Geschichte der Sexualität

3. Mai 2018 bis 1. Oktober 2018 im Werkbundarchiv – Museum der Dinge

Erotik der Dinge ist eine Gemeinschaftsausstellung der Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Werkbundarchiv – Museum der Dinge aus Anlass des 150. Geburtstags von Magnus Hirschfeld in Kooperation mit dem Kinsey Institute und dem World Erotic Art Museum.

Ausstellung

Nachbarn hinter Stacheldraht - Das Engländerlager Ruhleben und Kriegsgefangenschaft 1914 bis 1921

Stadtgeschichtliches Museum Spandau, Zitadelle

04.05.2018 – 25.11.2018

In dem Internierungslager Ruhleben wurden ab 1914 tausende britische Zivilisten eingesperrt. In der Ausstellung wird diese Form der Kriegsgefangenschaft in ihrer globalen Dimension und lokalen Besonderheit dargestellt.

Es sind zudem historische Tonaufnahmen aus dem Lager zu hören, die im heutigen Lautarchiv aufbewahrt werden.

Ausstellung

[laut] – Die Welt hören

Humboldt-Box

22.03.2018 – 16.09.2018

Das Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) ist Teil der Ausstellung „[laut] Die Welt hören“, die vom 22. März bis 16. September 2018 vom Humboldt Forum in der Humboldt-Box gezeigt wird. Mit der Ausstellung wird das Lautarchiv erstmals ausführlich und in der konsequenten kritischen Befragung seiner Relevanz der Öffentlichkeit vorgestellt. Präsentiert werden unter anderem Schellackplatten, Fotos und Personalbögen von Aufnahmesitzungen sowie historische Sprach- und Musikaufnahmen.

Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss in Zusammenarbeit mit dem Ethnologischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Kulturprojekte Berlin mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin sowie mit der AMAR Foundation in Beirut und der Unterstützung des Arab Fund for Arts and Culture AFAC.

Veröffentlichung

„Wissensgeschichte des Hörens in der Moderne“

Zwei nun in einem Sammelband des Forschernetzwerks „Hör-Wissen im Wandel“ erschienene Artikel von Britta Lange und Viktoria Tkaczyk zeigen die Diversität der Bestände des Lautarchivs auf.

In ihrer Unterschiedlichkeit tragen jedoch beide „Zur Wissensgeschichte des Hörens in der Moderne“, wie der Titel der Publikation lautet, bei.

Installation

„Parabole“

Im Mittelpunkt der Filminstallation steht eine Archivaufnahme (PK 744) aus dem Lautarchiv, die am 21. März 1917 in einem Kriegsgefangenenlager in Münster aufgezeichnet wurde. Der auf Martinique geborene François Joachim-Arnauld erzählt die biblische Geschichte des verlorenen Sohns.

Realisiert von Rahel Hegnauer

Ausstellung

„digging deep, crossing far“

10. September - 13. November 2016

Ausstellung im Kunstraum

Kreuzberg/Bethanien, Berlin

Verschiedene künstlerische Arbeiten der Ausstellung verhandeln Tonaufnahmen des Lautarchivs, die zwischen 1916 und 1918 im sogenannten ‘Halbmondlager’ (einem Kriegsgefangenenlager in Wünsdorf bei Berlin) aufgezeichnet wurden.

Kuratiert von Elke Falat & Julia Tieke