Käthe Kollwitz – Grafik als Spiegel der Zeit(en)

Käthe Kollwitz (1867-1945) wurde von Zeitgenossen als „sozialdemokratische Agitatorin“, als „pessimistische Elendsmalerin“ oder als ethisch-humanistische bis „religiöse Künstlerin“ gedeutet. Die postume Beurteilung leitete sich meist von ihrer Biografie ab und selten vom Künstlerischen her. Auch Stereotypen wie Geschlechterdifferenz spielen immer wieder eine Rolle (Freyberger 2024, S. 12). Der Weberaufstand etwa, eine druckgrafische Folge nach Gerhard Hauptmanns Weber von 1844, die Kollwitz 1898 auf der Großen Berliner Kunstausstellung zeigte und damit erstmals an die Öffentlichkeit trat, wurde als Werk mit „männlicher Kraft“ charakterisiert. Der Grafikzyklus bediente nicht die typisch weiblichen Genres wie Porträt, Kinderdarstellung, Stillleben. Auch ihr für eine Frau zu dieser Zeit ungewöhnliche Erfolg als Künstlerin, im Vorstand der Berliner Secession und Mitglied der Akademie der Künste, konnte nur mit männlichem Vokabular eingefangen werden.

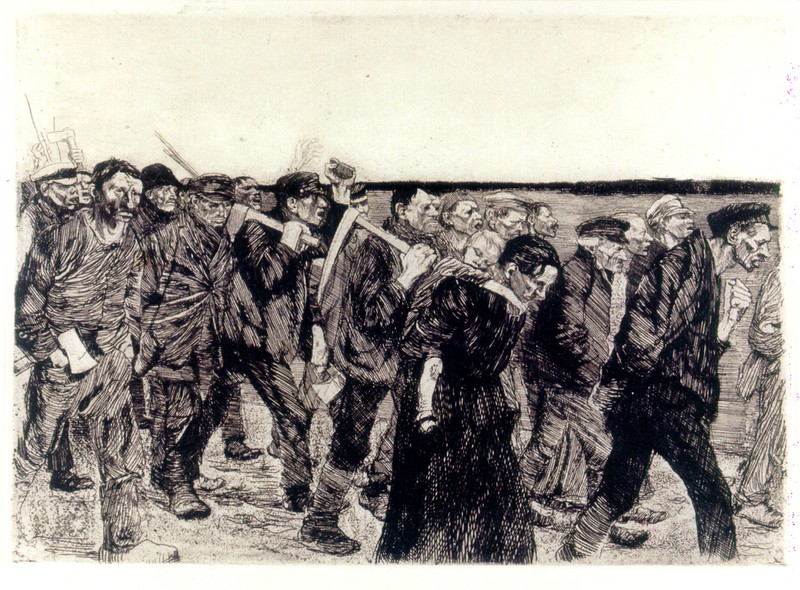

In den Zyklen Weberaufstand und Bauernkrieg (1902/3-1908) – letzterer angeregt durch Wilhelm Zimmermanns Allgemeine Geschichte des großen Bauernkriegs (1. Auflage 1841-43) und in großer Auflage verbreitet – werden jedoch Frauen als aktive Teilnehmerinnen und bestimmend für das Geschehen dargestellt. Ohne konkrete Örtlichkeit wird der Bildraum auf die handelnden Figuren konzentriert, der Betrachter ohne Distanz zum Geschehen angesprochen. Damit soll er ebenso wie die Bildfiguren auf das gemeinsame Ziel und in quasi direkter Kenntnis der Umstände eingestimmt werden.

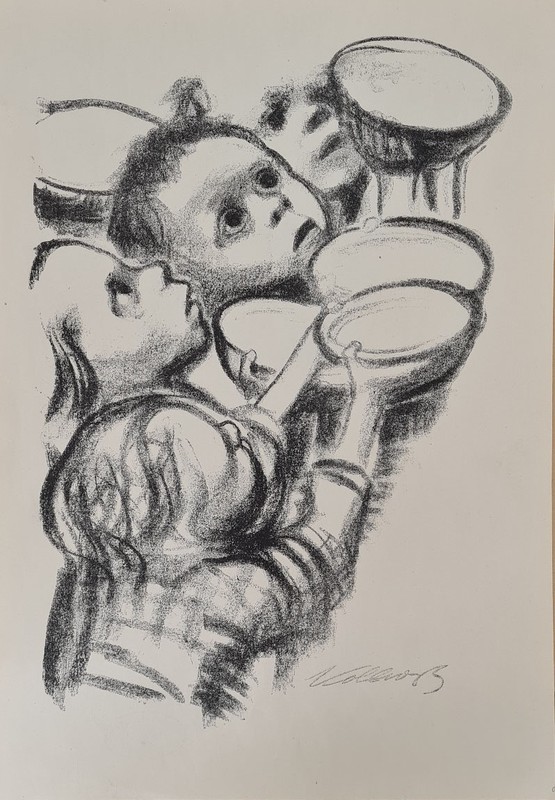

Kollwitz‘ Privatleben wiederum, ihre Ehe und der Verlust ihres jüngeren Sohnes im Ersten Weltkrieg, ließen das Mütterliche als weitere Rezeptionskategorie dominieren.

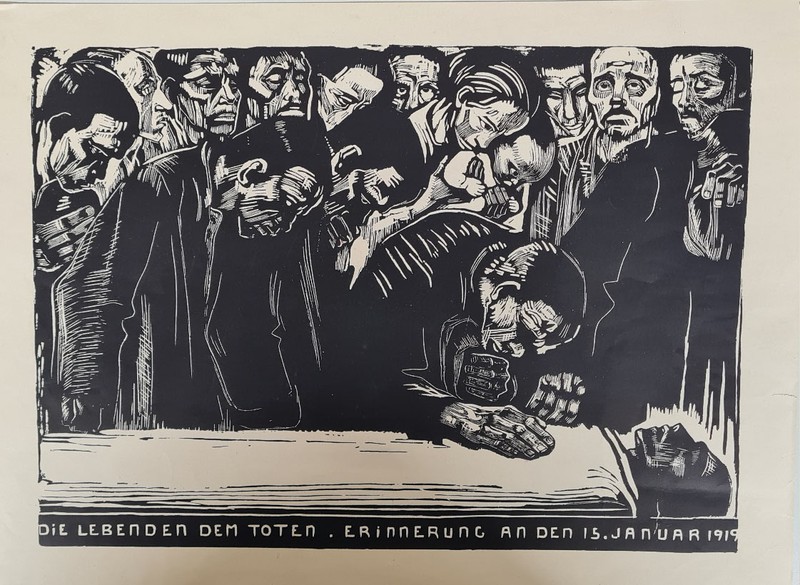

Ihr Pazifismus (Gedenkblatt für Karl Liebknecht 1919; Nie wieder Krieg 1924) und ihr soziales Engagement – für Arbeitslose, gegen Hungersnöte (Deutschlands Kinder hungern 1923), Säuglingssterblichkeit oder das Abtreibungsverbot (An der Kirchenmauer 1893) – findet sich zwar auch in ihren Werken wieder, allerdings schrieb sie selbst 1919:

„Kunst kann wohl sich zum Sprachrohr machen für die nicht zu Wortkommenden. Die reinsten Schöpfungen aber entstehen nicht aus Partei, sondern aus Menschheitsgefühl und stehen turmhoch über dem kurzsichtig leidenschaftlichen Parteikampf.“ (Brief an Max Berthel, 12.9.1919, abgedruckt in Flierl 2017 (Käthe Kollwitz und Berlin), S. 262, zit. nach Freyberger 2024, S. 34.)

Das Gedenkblatt für Karl Liebknecht (1919) ist zwar ikonographisch eine Umdeutung der Beweinung Christi, verkündet aber nicht mehr nur christliche Nächstenliebe, sondern mahnt zu menschlicher Solidarität. Die beigegebene Schriftzeile stammt aus dem politisch-revolutionären Gedicht „Die Todten an die Lebenden“ von Ferdinand Freiligrath 1848; in unlimitierter Auflage wurde die letzte Fassung zugunsten einer Arbeiter-Kunstausstellung in Berlin (1920) vertrieben.

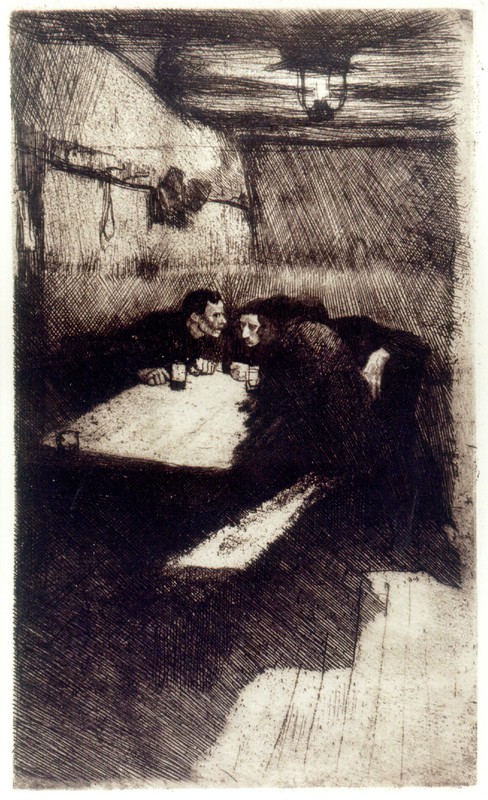

Käthe Kollwitz wurde nach 1945 in Ost wie West politisch vereinnahmt, die Kritik an der leidend dargestellten Arbeiterklasse, so von Kurt Magritz vorgetragen, wurde in den 1950er Jahren schließlich zugunsten ihres „Realismus, ihrer Menschlichkeit“ (Lea und Hans Grundig: Schön ist, was dem Fortschritt dient. Ein Beitrag zur freien Kunstdiskussion, in: Tägliche Rundschau. Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur, Ausgabe II (Berliner Ausgabe), 7. Jg., Nr. 44, 21.2.1951, S. 4, zit. nach Freyberger 2024, S. 267) zurückgewiesen, ihr sozialkritisches Engagement gelobt und das Gedenkblatt für Karl Liebknecht avancierte sogar zur „Geburtsurkunde der deutschen sozialistischen Kunst“ (Günter Feist: Zur Methodik der Kollwitz-Forschung, in: Anschauung und Deutung. Willy Kurth zum 80. Geburtstag, hg. von Gerhard Strauss, Berlin 1964, S. 85-99, S. 85, zit. nach Freyberger 2024, S. 267). Zahlreiche Ausstellungen, Publikationen und Namensgebungen von Schulen, Straßen, Plätzen u. ä. haben die Rezeption dauerhaft zementiert. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Blätter von Kollwitz auch in der Kunstsammlung der HU finden, ursprünglich aus dem Institut für Kunsterziehung stammend. Auch in der BRD wurde ihr humanistisches Werk als Vorbild herangezogen, ihr politisches Engagement hingegen bis in die 1970er Jahre meist verschwiegen; nach 1989 konnte Kollwitz so auch zu einer nationalen identitätsstiftenden Erinnerungskultur beitragen – die vergrößerte Plastik Mutter mit totem Sohn in der Neuen Wache legt dafür seit 1993 beredtes Zeugnis ab (Freyberger 2024, S. 271). Die aktuelle wissenschaftliche Forschung bemüht sich hingegen, die Stereotype aufzubrechen und neue Perspektiven auf das Werk zu generieren. Sowohl die reiche biografische Überlieferung in Tagebüchern, Briefen, öffentlichen Aussagen und politischen Aufrufen erlaubt einen differenzierten Blick als auch das Interesse an technischen Prozessen von Kollwitz‘ Grafikproduktion. Der Einsatz von Hell-Dunkel, verschiedene Formate, Materialien und Techniken verweisen auf eine Künstlerin, die Form und Inhalt genau aufeinander abstimmte und Klarheit der Aussage mit besonderen Stimmungslagen und Emotionen zu verbinden wusste.

Literatur:

Yvonne Schymura: Nachleben, in: Dies.: Käthe Kollwitz. Die Liebe, der Krieg und die Kunst. Eine Biographie, München 2016, S. 235-262;

Käthe Kollwitz. Der Werküberblick 1888-1942, hg. von Hannelore Fischer für das Käthe Kollwitz Museum Köln, München 2022;

Stellung beziehen. Käthe Kollwitz, mit Interventionen von Mona Hatoum, Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich/ Kunsthalle Bielefeld 2023-2024, München 2023;

Regina Freyberger: Das „Rätsel“ Kollwitz. Eine Einführung, in: Kollwitz, Ausst.-Kat. Städelmuseum, hg. von Reina Freyberger, Frankfurt am Main 2024, S. 12-21, S. 12; Dies.: „In mir war Zielrichtung“.

Kollwitz als Frau und Künstlerin in ihrer Zeit, in: Kollwitz 2024, S. 28-35; Dies.: Der Mythos Kollwitz. Die Rezeption der Künstlerin in Deutschland nach 1945, in: Kollwitz 2024, S. 264-278.