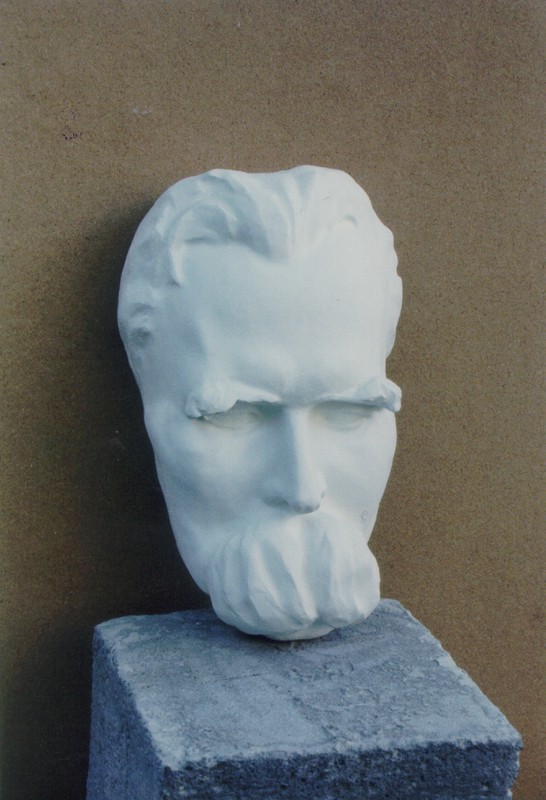

Lorenz Zilken, Totenmaske Friedrich Nietzsche

Haaransatz, Stirn und Bart verraten, dass es um die Darstellung von Friedrich Nietzsche (1844-1900) geht – so gut kennen wir sein Antlitz von Fotografien. Und doch haben wir keine klassische Repräsentation in Form einer Büste vor uns, sondern eine Maske ohne Ohren und Hinterkopf.

Von Friedrich Nietzsche existieren gleich mehrere Totenmasken. Die authentische, nur kurz nach dem Tode durch Curt Stöving abgenommene Maske scheint verloren. Sie zeigte Nietzsche durch Krankheit gezeichnet, war aber zudem auch noch im Arbeitsprozess missraten: Die Nase war nach links verbogen und die rechte Augenbraue gespalten. Dem großen Philosophen wollte dessen Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche ein besseres Andenken zuteilwerden lassen. So ließ sie die Maske zuerst von Max Klinger in einem komplizierten Umgussverfahren “korrigieren”. Doch auch dieses Ergebnis war nicht zufrieden stellend, weshalb Rudolf Saudek 1910 den Auftrag für eine weitere Maske erhielt, die dieser auf Grundlage von Fotografien und unterschiedlicher Nietzsche-Porträts anfertigte. Von dieser autorisierten Maske wurden mehrere Exemplare hergestellt. (Vgl. https://www.klassik-stiftung.de/digital/fotothek/digitalisat/100-2022-0886/) Die Maske von Lorenz Zilken, nach 1920 bzw. um 1930 entstanden, dürfte sich an dieser orientieren, auch wenn er die Gesichtszüge im Vergleich etwas kantiger und geglättet herausarbeitete. (Vgl. Lorenz/ Valk 2020, S. 292; Hertl 2007.) Wie und durch wen ein Exemplar dieser Maske an die Berliner Universität kam, ist bislang nicht geklärt. Neben dem großen Bestand an Gelehrtenbüsten und -porträts nimmt sie innerhalb der Kunstsammlung eine besondere Stellung ein – der Verehrung, aber auch der künstlerischen Gestaltung.

Totenmasken werden seit der Antike angefertigt. Diese damals noch aus bemaltem Wachs bestehenden Masken dienten dem Andenken der Verstorbenen und wurden entsprechend zuhause aufgestellt. Europäische Monarchen erhielten seit dem Mittelalter besonders prächtige Totenfeiern, bei denen häufig der Körper des Verstorbenen aus Holz nachgebildet und das Gesicht nach einer Totenmaske gestaltet wurde. Unabhängig vom Totenkult wurden Totenmasken erst im Laufe des 17. Jahrhunderts. Neben dem Memorialgedanken waren aber häufig auch künstlerische Aspekte mit der Totenmaske verbunden. So konnten mit ihrer Hilfe besonders ähnliche Porträts angefertigt werden. Sie sind Derivate des Körpers des Dargestellten, ein direkter Abdruck im Zustand nach dem Tod. Ihre besondere Liminalität, ihr Status als „Schwellenbilder“ (Krüger 2006, S. 186), korreliert nicht nur mit dem Wunsch nach Ähnlichkeit im Porträt, sondern gerade auch aufgrund ihres Charakters zwischen Zugriff und Abwesenheit auch mit dem Lebendigkeitstopos der Kunst. So gilt die Legende vom Schattenriss, den die Tochter des Töpfers Butades von ihrem abwesenden Geliebten an die Wand zeichnete, als eine der Ursprungslegenden der Porträtkunst. Der Vater machte vom Schattenriss eine Abformung in Ton. (C. Plinius Secundus d.Ä., Naturalis historia, Buch XXXV.) Und laut Leon Battista Alberti birgt die Malerei „eine geradezu göttliche Kraft in sich und leistet nicht nur, was man der Freundschaft nachsagt – dass sie Abwesende vergegenwärtigt –; vielmehr stellt sie auch Verstorbene erkennbar vor Augen, sogar noch denen, die viele Jahrhunderte später leben. Das aber trägt dem Künstler Bewunderung ein und verschafft den Betrachtern Lust.“ (Alberti 2012, S. 235)

Noch im 19. Jahrhundert war das Abnehmen von Gesichtsmasken am Totenbett gängige Praxis und besonders bei berühmten Persönlichkeiten wurde die Möglichkeit der Vervielfältigung genutzt. Das bis dahin übliche Wachs, das zunehmend im Bereich medizinischer Moulagen eingesetzt wurde, wurde durch Gips abgelöst. Das Bedürfnis nach authentischer Ähnlichkeit, das den Porträtdiskurs über Jahrhunderte bestimmte, wurde mit der Totenmaske zwar befriedigt, allerdings nur für einen ganz speziellen Moment, den des Todes. Spuren des Alters und von Krankheiten bleiben so als Summe des gelebten Lebens im Antlitz zurück. Entsprechend haben wie Nietzsches Schwester viele Angehörige oder auch Künstler*innen, die z. T. Totenmasken für ihre Porträtaufträge abnahmen, für idealisierende Korrekturen gesorgt.

Die besondere Bedeutung der Physiognomie eines Menschen, aus der ethische, moralische und charakterliche Eigenschaften herausgelesen wurden, war im 19. Jahrhundert noch sehr ausgeprägt. Der mit Rainer Maria Rilke befreundete Kulturphilosoph Rudolf Kassner setzte sich eingehend mit der Saudekschen Maske auseinander und steigerte Nietzsches Antlitz ins Geistige und Heroische:

“Die Gewalt von Nietzsches Stirn akzentuiert sich in dem Grade mehr, als diese, die Schädelwelt verlassend, über die zwei herrlichen, dem musischen Kopf eigenen Ausbeugungen oder Schildern oder Stirnzitzen in der Mitte zwischen Haaransatz und Brauen in die Augen- oder Gesichtswelt taucht oder stürzt. […] Ist der Gedanke etwas anderes als der Blitz, der sich aus eben der Spannung zwischen Geistes- und Gesichtswelt löst? […] Nietzsches Kinn ist das eines Offiziers: kahl, […] angriffslustig, fast schneidend, unsinnlich. Das Gesicht Nietzsches ist unsinnlich und dennoch ganz und gar nicht asketisch oder asketenhaft. […] Nietzsches Gesicht ist das eines Ohrmenschen, diese sehr gewölbte, ja aufgebuckelte, durch eine von der Nasenwurzel aufsteigende Rille geteilte Stirn, eine vom Gedanken in zwei Teile zerschlagene Musikerstirn, Nietzsche selbst ganz und gar der Musiker unter den Philosophen. […] Nietzsches Gesicht sündenlos zu nennen, wäre falsch, vielmehr muss es heißen, dass darin der Begriff der Sünde verworfen erscheint. Auf alle Fälle lässt sich ein weniger lasterhaftes Gesicht, ein keuscheres - von der Keuschheit des Mannes - nicht denken. Nietzsches Gesicht ist in gewissem Sinne das Gegengesicht zu jenem des Bauern, des Adeligen, […] zum Gesicht des Instinktmenschen. Nietzsches Nase ist zu klein. Trotz deren wundervoller, durch Leiden und Schmerzen vollzogener Innervation muss man sagen, dass dieser Mensch mehr denkt und redet, als er riecht. Und wenn er riecht, so ist es schon das Riechen des Kranken, eines von furchtbaren Kopfschmerzen Gemarterten.” (Kassner 1924, S. 74-78; Hertl 2007, S. 68-69).

Literatur:

Ulrike Lorenz/ Thorsten Valk: Kult - Kunst - Kapital. Das Nietzsche-Archiv und die Moderne um 1900, Klassik Stiftung Weimar Jahrbuch 2020, S. 292

Marcia Pointon: Casts, Imprints, and Deathliness of Things: Artifacts at the Edge, in: The Art Bulletin 96,2 (2014), S. 170-195

Leon Battista Alberti: Das Standbild – Die Malkunst – Grundlagen der Malerei, hrsg. von Oskar Bätschmann und Christoph Schäublin, Darmstadt 22012

Michael Hertl: Der Mythos Friedrich Nietzsche und seine Totenmasken. Optische Manifeste seines Kults und Bildzitate in der Kunst, Würzburg 2007

Klaus Krüger: Gesichter ohne Leib. Dispositive der gewesenen Präsenz, in: Verklärte Körper. Ästhetiken der Transfiguration, hrsg. von Nicola Suthor und Erika Fischer-Lichte, München 2006, S. 183-222

Rudolf Kassner, Physiognomische Studien, in: Das Inselschiff VI,I (1924), S. 74-78.