Wifredo Lam - Ein Kosmopolit damals und heute

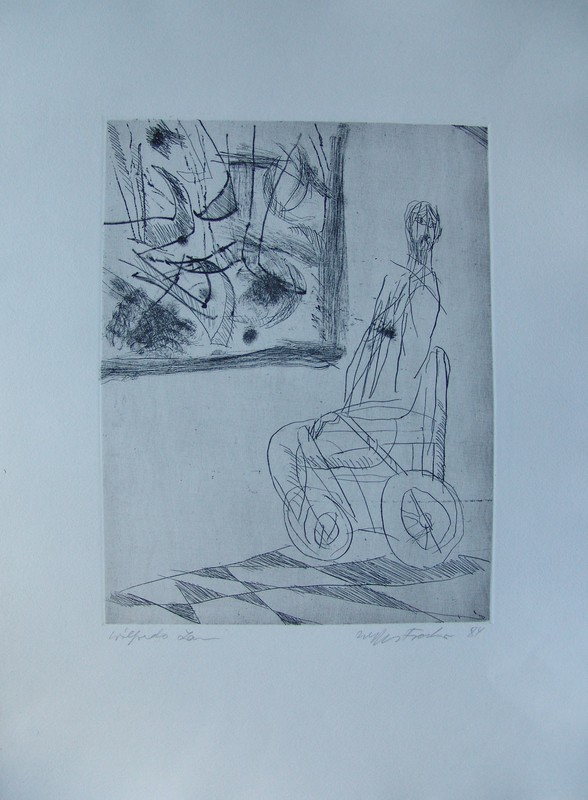

Das Blatt zeigt den Maler Wifredo Lam (1902-1982) in Betrachtung eines Gemäldes - vielleicht eines seiner eigenen Werke, die bereits zu seinen Lebzeiten in zahlreichen Ausstellungen u.a. in Frankreich, Italien, Kuba, den USA, Schweden, aber auch vereinzelt in Deutschland gezeigt wurden. Lam hatte 1959 an der documenta II und 1964 an der documenta III in Kassel teilgenommen.

Auch wenn Wolfgang Frankenstein den Namen des Künstlers fehlerhaft notiert hat (als „Wilfredo Lam“), war er doch gut darüber informiert, dass Lam am Ende seines Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen war.

Lam war ein kosmopolitischer Künstler. Mit chinesischen und afrikanischen Wurzeln in Kuba geboren, folgte Lam zunächst nach einer ersten Ausbildung an der Academia de San Alejandro für Malerei und Skulptur in Havanna der westlichen modernen Kunst, erst in Spanien (1923 mit einem Stipendium an der Real Academia de Bellas Artes in Madrid), später nach dem Putsch durch Franco seit 1938 in Paris. Durch Pablo Picasso wurde er darin bestärkt, seine afrikanischen Wurzeln in seine Kunst zu integrieren, später in Kuba setzte sich Lam daher besonders mit der afrokubanischen Mischreligion Santería auseinander – eine synkretistische Verbindung aus katholischen Heiligen und eigenen Göttern (Orishas), die mit verschiedenen Naturelementen und einer eigenen Symbolik von Farben, Attributen und Geschlechtern assoziiert werden.

Neben den Einflüssen der avantgardistischen Kunstströmungen in Paris (Henri Matisse, Picasso, die Kubisten und Surrealisten), die er mit seinen eigenen Traditionen verband, erlebte Lam auch die politischen und sozialen Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Er floh nach dem Bürgerkrieg in Spanien nach der Machtübernahme durch Franco ebenso wie später vor der deutschen Besetzung Frankreichs. Diese Erfahrungen faschistischer Systeme und seine Unterstützung der Befreiungsbewegungen in Spanien und Kuba machten ihn auch für Künstler in der DDR interessant, wobei die meisten die Werke des zwischen Paris, Kuba, New York, Frankreich und Italien lebenden Malers wohl nicht aus eigener Anschauung kannten. Lam selbst beschrieb sein Schaffen als Akt der Dekolonisation. So mag das Blatt als Hommage an einen Künstlerkollegen konzipiert sein, der sich mit der kubanischen Revolution solidarisch erklärt hatte und sich zugleich erfolgreich von den Stilen der westlichen Künstlergrößen seiner Zeit inspirieren ließ.

In der aktuellen Literatur wird Lam im Spannungsfeld von Zuschreibungen exotischer Herkunft, Übernahme europäisch-moderner Stilelemente und indigener Motivübernahmen untersucht. Während Zeitgenossen (etwa der Ethnologe Michel Leiris oder der Dichter und Theoretiker des Surrealismus André Breton) vor allem die ethnische Herkunft für das Schaffen Lams verantwortlich gemacht haben und es zwischen Moderne und Primitivismus als besonders authentisch galt, ist inzwischen jedoch klar, dass er die Anregungen zur Einbeziehung „primitiver Objekte“ erst durch die Pariser Avantgarde erhalten hat.

Wolfgang Frankensteins Bilder sind an der Humboldt-Universität an vielen Orten präsent. Die große Fülle an Werken verdankt die Universität, der Frankenstein ab 1968 als Leiter des Bereichs Kunsterziehung und ab 1973 als Professor an der Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften angehörte, der Schenkung eines Teils seines Nachlasses 2014. Somit besitzt die HU einen großen Bestand an Frankenstein-Gemälden, ergänzt um ein Grafik-Konvolut, der zum Teil durch Ausstellungen und Publikationen bereits zu DDR-Zeiten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt war.

Literatur:

Lou Laurin-Lam: Wifredo Lam, Catalogue Raisonné of the Painted Works, Vol. I 1923-1960, Lausanne 1996;

Michele Greet: Inventing Wifredo Lam. The Parisian Avant-Garde’s Primitivist Fixation, in: InVisible Culture 05, 2003, https://www.invisibleculturejournal.com/pub/inventing-wilfredo-lam;

Anja Kuhlmann: Wifredo Lam. Identitätskonstruktionen und Multikulturalität, Diss. Phil. Universität Trier 2013;

Dawn Ades: Wifredo Lam. Paris, Madrid and London, in: The Burlington Magazine CLVIII (2016), S. 990-991;

Claude Cernuschi: Race, Anthropology, and Politics in the Work of Wifredo Lam, New York 2019.