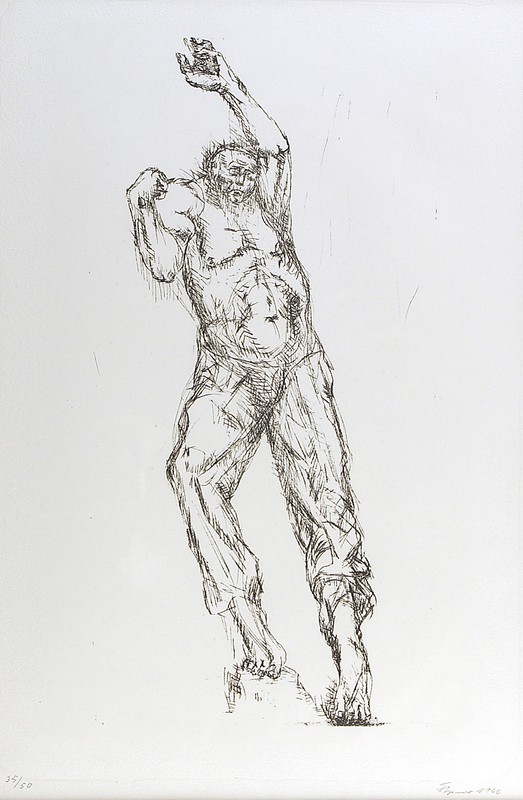

Fritz Cremer, Aufsteigender, Lithographie, 1966, Inv.-Nr. G 031090

Das Blatt Aufsteigender steht in Zusammenhang mit einer Skulptur von Fritz Cremer aus dem Jahr 1966/67. Von den zahlreichen vorbereitenden Zeichnungen des Themas ist diese Fassung sehr nah an der ausgeführten Skulptur.

In einem Artikel im Neuen Deutschland – ein Zentralorgan der SED – äußerte sich der Künstler selbst zu seinem Werk:

„Mit Freude habe ich erfahren, daß meine Plastik ‚Aufsteigender‘ im Park des UNO-Hauptquartiers ihren Platz gefunden hat. Beim Entstehen des Werkes standen mir die 1916 von Majakowski geschriebenen Verse vor Augen, in denen er vom ‚Dornenkranz der Revolutionen‘ spricht. Wie gültig diese Worte sind, zeigt mir die Situation in Chile, der Kampf der portugiesischen Patrioten gegen die konterrevolutionären Umtriebe, die Befreiung aus kolonialer Unterdrückung in den jungen Nationalstaaten. Ich habe versucht, in meiner Plastik auszudrücken, daß Leiden, Kampf und letztendlich der Sieg des um seine Befreiung kämpfenden Menschen von den Fesseln der Vergangenheit zusammengehören. […] Das Wirken der UNO um den Frieden und Entspannung, die Ergebnisse von Helsinki – das alles erscheint mir als Ausdruck des Wirkens all jener Kräfte, wie sie mein ‚Aufsteigender‘ symbolisiert. […] Sie [die Plastik] ist gleichsam ein Symbol unseres gegenwärtigen Kampfes, geschaffen aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Menschen, der davon überzeugt ist, daß die ganze Welt einmal sozialistisch sein wird.“ (Neues Deutschland, 20. September 1975, S. 4)

Kurz zuvor, am 17. September 1975, hatte die DDR-Regierung die Plastik, die 1967 auf der Großen Kunstausstellung in Dresden zum ersten Mal gezeigt worden war, dem UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim als Geschenk für die Vereinten Nationen übergeben. Sie wurde im Park des UN-Hauptquartiers in New York aufgestellt. Im Sinne von Cremers Angaben wurde das Werk als Den um ihre Freiheit kämpfenden Völkern von der DDR tituliert. Vorbereitet wurde die Plastik seit 1964 durch zahlreiche plastische und grafische Entwürfe. Der Widerstreit von Stürzen und Aufsteigen beschäftigte Cremer auch in anderen Werken, vor allem dem Galileo Galilei (die 1972 für die Stadthalle Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geschaffene Plastik wurde 1974 aufgestellt). Durch einen kirchlichen Auftrag gewann zudem das Motiv des Gekreuzigten – verstanden als symbolischer Hoffnungsträger – eine besondere Bedeutung (Cremer 2004, S. 278).

Ein Auftrag für ein Kolonialdenkmal in Ghana und Guinea, initiiert vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 1960, an Cremer und einen Bildhauerkollegen kam zwar nicht zustande, doch schien das Motiv damit den Anstoß zum Thema der Befreiungsbewegungen in den ehemaligen Kolonialstaaten gegeben zu haben (Brüne 2005, S. 270f.).

Doch nicht nur das Aufbäumen gegen Kolonialmächte, das sinnbildliche Herabsteigen vom Kreuz werden der Formensprache zugesprochen. Auch Konflikte innerhalb der DDR mag der Bildhauer mit seiner Figur zwischen Aufsteigen und Fallen markiert haben. Während sich der Körper nach oben reckt, auf Zehenspitzen und mit ausgestrecktem rechten Arm (in der Lithographie seitenverkehrt), scheint die linke Körperhälfte mit eingeknicktem Bein und an die Schulter gelegter Hand wieder zurückzusinken, der Fuß am Stein abzurutschen. Somit stecken Ambivalenz und Zweifel in der Figur – Ungewissheit ob des Sieges oder Scheiterns des Sozialismus ließe sich ergänzen. Auch die in der DDR häufig dargestellte mythologische Figur des Ikarus – bzw. sein Sturz – mag in dem Motiv angelegt sein. Ikarus ist zerrissen zwischen Höhenflug und Absturz, sein Schicksal zwischen Glück und Untergang „kann sowohl für optimistische Hochphasen als auch für krisenhafte persönliche wie gesellschaftliche Situationen paradigmatisch erscheinen“ (Arlt 2012, S. 76). Dabei steckt auch Kritik an der vermeintlichen Alternativlosigkeit der Situation in der Rezeption der Figur, sie „fordert ein Festhalten am Verhaltensmuster des Subversiven, das für die Entwicklung der Gesellschaft wie für die des Individuums notwendig ist“ (ebda., S. 84).

Gerade die unausgewogenen Proportionen, das Grobschlächtige, Hässliche und der Hang zum Fallen der Figur ließen die DDR-Führung kritisch auf Cremers Werk blicken, sie sah darin dessen angeblich pessimistische Weltsicht – eine aus DDR-Sicht „falsche“ und damit politisch unkorrekte Weltsicht (Brüne 2005, S. 271f.). Erst rückblickend 1989 konnte etwa der Kunsthistoriker Peter H. Feist, seit 1958 an der Humboldt-Universität tätig, differenzierend urteilen:

„Gleich manchen anderen mißverstand ich, dass die Bejahung eines Vorgangs, eines Bemühens nicht an das vorwegnehmende Vorzeigen seines Erfolges geknüpft ist, dass das Bewusstmachen der noch unbewältigten Schwierigkeiten mehr eigene Kräfte zu deren Bewältigung mobilisieren kann als die glättende Behauptung einer bereits gefundenen Lösung.“ (Peter H. Feist [Antwort auf eine Umfrage zur Literatur und Kunst der DDR], in: Weimarer Beiträge 35, Heft 9, 1989, S. 1415-1417, S. 1416.)

Der streitbare Bildhauer, der in der Öffentlichkeit, vor allem aber im Verband Bildender Künstler der DDR, zu kulturpolitischen und ästhetischen Fragen der sozialistischen Gesellschaft Stellung bezog, war durchaus kritisch, was die Wirkmächtigkeit der bildenden Kunst angeht, auch wenn seine Werke häufig einen dialogischen Charakter aufweisen:

„Bis jetzt aber hat sich bei uns erwiesen, daß die zwar allgemein richtige, die Kunst überhaupt betreffende Erkenntnis, die Wirklichkeit zu verändern, in ihrer Anwendung zur falschen Einschätzung der Möglichkeiten der bildenden, statischen Künste führte und dadurch zu einer Überschätzung. […] Man forderte […] auch von der bildenden Kunst eine unmittelbare gesellschaftliche Wirksamkeit, statt ihr, wie es ihrem Wesen richtiger entspräche, eine mittelbare Wirksamkeit zuzubilligen.“ (Betrachtungen über bildende Kunst. Aus dem Diskussionsbeitrag auf dem III. Kongreß des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands im Januar 1955, zit. nach Cremer 2004, S. 55)

Außerdem setzte er sich immer wieder für die Befreiung des Künstlers von staatlicher Bevormundung ein, insbesondere von der Einschwörung auf die unklare Doktrin des Sozialistischen Realismus. Auf dem V. Kongress des VBK-DDR 1964 äußerte sich Cremer ganz dezidiert und forderte Offenheit und Stilpluralismus, Vielfalt der künstlerischen Produktion ohne den notorischen Dekadenzverdacht.

Die sicherlich von Cremer im Aufsteigenden mit intendierte Botschaft der Befreiung der Völker und des Strebens nach Frieden wurde von der DDR in der Übergabe an die UNO als Selbstdarstellung betont. Die Kämpfe, die Cremer mit der DDR ausfocht, werden wohl nur von Kennern der Situation verstanden worden sein.

2002 schenkte Bundestagspräsident Wolfgang Thierse dem UN-Generalsekretär Kofi Annan drei Segmente der Berliner Mauer, die unweit des Aufsteigenden aufgestellt wurden.

Das Objekt in der Datenbank:

Fritz Cremer, Aufsteigender, Lithographie,

Autorin: Christina Kuhli, Kustodin der HU

Kunstsammlung / Kustodie der Humboldt-Universität

Literatur:

Eckhart Gillen: Zwischen Aufsteigen und Abstürzen. Ein Geschenk an die Vereinten Nationen: Aufsteigender als Metapher der „Mühen der Ebene“ in der DDR, in: Von der Repräsentation zur Intervention. Die Vereinten Nationen im Spiegel der Kunst (= Visual History: Bilder und Bildpraxen in der Geschichte, Bd. 7), hg. von Signe Theill und Annette Vowinckel, Göttingen 2021, S. 119-134;

Peter Arlt: Ikarus‘ Abschied und Willkommen. Zum mythologischen Hauptthema in der bildenden Kunst der DDR, in: Abschied von Ikarus. Bildwelten in der DDR – neu gesehen, Ausst.-Kat. Neues Museum Weimar 2012-2013, hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg, Wolfgang Holler und Paul Kaiser, Köln 2012, S. 75-85;

Gerd Brüne: Pathos und Sozialismus. Studien zum plastischen Werk Fritz Cremers (1906-1993), Weimar 2005; Fritz Cremer. Nur Wortgefechte? Aus Schriften, Reden, Briefen, Interviews 1949-1989, ausgewählt und kommentiert von Maria Rüger, Potsdam 2004.